Contents

省エネ計算の重要性とは

省エネ計算は、建物のエネルギー効率を評価し、法律や基準に適合するための重要なプロセスです。省エネ性能を適切に評価することで、建築コストやランニングコストの最適化だけでなく、快適な室内環境や地球環境への配慮にもつながります。また、省エネ基準を満たすことで、補助金制度の適用や資産価値の向上も期待できます。

住宅や非住宅問わず、以下のような場面で省エネ計算が求められます。

新築・リノベーション計画

省エネ基準をクリアするための計画段階での算出。法的な届出

建築確認申請に必要な場合があります。性能向上リフォーム

省エネ改修に向けた効果測定。

適切な省エネ計算を行うことは、建物の価値を長期的に高めるための投資でもあります。

住宅と非住宅の省エネ計算の違い

住宅の省エネ計算

住宅における省エネ計算のポイントは「断熱性能の確保」と「高効率設備の導入」です。断熱材の選定や施工品質の確保が、冷暖房費の削減や居住者の快適性向上に大きな影響を与えます。

主な評価指標

UA値(外皮平均熱貫流率)

住宅全体の断熱性能を数値化したものです。値が低いほど断熱性能が高いことを示します。

ηAC値、ηAH値(日射熱取得率)

日射を利用する効率を示す値で、窓からの熱取得を考慮します。冬場は高め、夏場は低めに調整することが求められます。

住宅のポイント

近年はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)対応が求められることも増えており、高断熱仕様の外皮や再生可能エネルギー設備(太陽光発電など)が推奨されています。

非住宅の省エネ計算

非住宅建築物(オフィスビル、商業施設、病院など)は、住宅と異なる用途ごとのエネルギー使用特性を考慮する必要があります。使用時間や季節ごとの負荷が異なるため、用途別のエネルギー効率を高めることが重要です。

最短本日中までにそろう

主な評価項目

照明設備:LED照明や人感センサー、調光システムの導入が効果的です。

空調設備:高効率エアコンや熱交換換気システムの導入。

省エネ計算における基準と法令

省エネ計算は、建物の用途や規模に応じた法令や基準を遵守しなければなりません。以下に主要な基準と法令について詳しく解説します。

建築物省エネ法

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、日本の地球温暖化対策等の政策の柱となる法律です。この法律は、建築物のエネルギー消費性能の向上を目指し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。

主な要点

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BELSは、省エネ性能を第三者が評価し、その結果を星の数(1〜6段階)で示す制度です。BELS認証を取得することで、建物の省エネ性能を明確に示せるため、入居者や購入者に対する信頼性が向上します。

ZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)

ZEBは、建物の省エネ性能を高め、再生可能エネルギーを導入することで、年間のエネルギー収支をプラスマイナスゼロに近づける考え方です。段階的な基準として以下の種類があります。

| ZEB | 100%以上の一次エネルギー消費量削減を達成。 |

| Nearly ZEB | 75%以上の一次エネルギー消費量削減を達成。 |

| ZEB Ready | 50%以上の一次エネルギー消費量削減を達成。 |

| ZEB Oriented |

延べ面積が10,000平方メートル以上の建物で、事務所や工場、学校などが、40%以上の一次エネルギー消費量削減。 |

また、ZEB化を進めるためには、断熱性能向上に加えて高効率設備(空調、照明、給湯など)の導入が必須です。国からの補助金が適用されることもあり、計画時には最新の制度情報を確認することが重要です。

関連記事

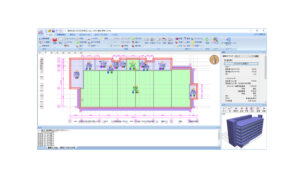

省エネ計算の具体的な手法

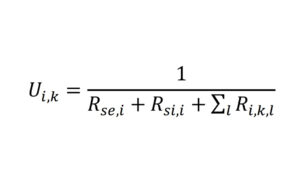

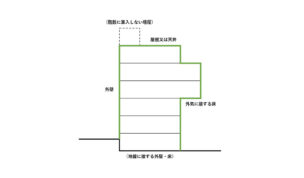

外皮性能計算

外皮性能計算は、建物の外壁や窓、屋根、床などの部位ごとに断熱性能を算出する方法です。具体的には以下の要素を考慮します。

断熱材の種類と厚さ

施工部位に適した材質選びが重要です。窓ガラスの性能

複層ガラスやLow-Eガラスなどの採用で熱損失を防ぎます。

設備計算

建物に設置する空調設備や給湯設備のエネルギー消費量を算出し、効率を評価する計算です。以下のポイントがあります。

COP(成績係数)

冷暖房設備の効率を示し、数値が高いほど効率が良いです。給湯設備の効率

ヒートポンプ給湯器など高効率機器が推奨されます。一次エネルギー消費量計算

一次エネルギー消費量計算では、建物全体のエネルギー消費量を設備ごとに算出します。建築物全体でのエネルギー使用量を示す指標で、設計段階での省エネ性能確認に必須です。

失敗を防ぐポイント

過剰な性能を追求しすぎない

省エネ性能を高めようとしすぎて、過剰な断熱材や高価な設備を導入すると、建築コストが大幅に増加し、費用対効果が悪くなることがあります。高性能な設備を導入する際は、全体のバランスを見てコストと効果を比較検討することが重要です。特に、住環境に応じた性能目標を設定することが有効です。

施工段階でのミスを防ぐ

設計通りの省エネ性能を実現するためには、施工品質が重要です。断熱材の隙間や設備の設置不備などの施工ミスがあると、計算通りの性能が得られない場合があります。施工管理者と設計者の密な連携が必要です。

運用段階の運用方法に注意

建物完成後の運用段階でも、省エネ効果を維持するために適切な運用が必要です。例えば、オフィスビルで業務時間外の空調や照明を切り忘れないよう、タイマー設定やBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の活用が有効です。また、設備の定期点検を行い、劣化や不具合を早期に発見して修理することで、エネルギー効率を維持できます。

共用部や特殊設備の見落としに注意

共用部の照明や換気設備、エレベーターなどのエネルギー消費も無視できません。これらの設備の稼働スケジュールを最適化することで、消費エネルギーの大幅な削減が期待できます。特に非住宅建築では、特定の時間帯に集中するエネルギー負荷を分散する運用計画が有効です。

関連記事

まとめ

住宅・非住宅の省エネ計算は、環境負荷の軽減だけでなく、長期的なコスト削減と快適性向上に寄与する重要なステップです。用途や基準の違いを理解し、正確な省エネ計算を行うことで、最適なエネルギー計画を実現できます。法令や技術の進化を踏まえ、最新の情報を常にアップデートしながら計算精度を高めていくことが求められます。

省エネ計算や省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりが届きます。