2025年4月から、すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課せられます。このことにより、建物の工事着手前に、省エネ基準への適合審査が必要となります。

この記事を読むと、非住宅建築物で最も主流であるモデル建物法において、評価対象となる給湯設備やそれらの評価項目を知ることができます。給湯設備の計算方法をマスターして、ストレスなく適合審査を突破しましょう!

Contents

評価対象となる給湯設備

モデル建物法を活用した非住宅の省エネ計算において、給湯設備の評価の要否は、給湯の用途によって決まります。

評価対象となる給湯の用途は、以下の通りです。

- 定格加熱能力

- 定格消費電力

- 定格燃料消費量

これらの用途に使用する給湯設備を評価します。“室の用途”ではなく、”給湯の用途”で評価対象が決まる点が注意事項です。例えば、「厨房にある手洗い用途のための電気温水器」など、室の用途と給湯用途が一致しないことがあります。この事例の場合、この電気温水器は洗面手洗い用途で評価します。

評価対象外となる給湯設備

一方で、評価対象外となる給湯設備も存在します。評価対象外となる条件は、以下の通りです。

- オフィスなどに設置される個別の給茶器や自動販売機

- 給湯栓を有しない給湯設備

- 雑用水利用のための給湯設備(洗濯機用など)

- 浴場施設や温水プールにおける循環加温用の給湯設備

- 事務室などに設置される家庭用程度の湯沸かしのための給湯設備

これらは、計算プログラム上で想定されていないなどの理由により、評価対象外となっております。この内、実務上扱う可能性の高いものを3つ、解説します。

給湯栓を有しない給湯設備

給湯栓を有しない給湯設備は評価対象外となります。これらの給湯設備は「7号給湯器」とも呼ばれることもあります。

流し台に設置される給湯機本体でお湯を出す操作をする給湯設備などが、給湯栓を有しない給湯設備に該当します。

一方で、便所の洗面カウンターの下に設置される電気温水器で、水栓と専用樹脂配管で連結されているものは、給湯栓を有しない給湯設備には該当しないため、評価対象となります。

雑用水利用のための給湯設備

雑用水利用のための給湯設備も評価対象外となります。主な事例は以下の通りです。

- 洗濯機用の給湯設備

- 汚物流し用の給湯設備

事務室などに設置される家庭用湯沸かしのための給湯設備

家庭用湯沸かしのための給湯設備も評価対象外となります。主な事例は以下の通りです。

- 事務室にのミニキッチンに設置されている電気温水器

- 湯沸かし室のミニキッチンに設置されているガス給湯器

注意点は”家庭用湯沸かしのためであるかどうか”の判断になります。湯沸かし室の流し台の手洗い用の電気温水器など、設置されている室だけでは評価対象外となるか判断できない事例もあります。室の用途と給湯用途の両方の観点で判断をする点、注意しましょう。

最短本日中までにそろう

給湯設備の主な評価項目

モデル建物法における給湯設備の評価項目は、以下の通りです。

- 定格加熱能力

- 定格消費電力

- 定格燃料消費量

- 配管保温仕様

- 節湯器具

定格加熱能力

給湯機がどれだけの給湯能力を持つかを示す指標になります。給湯機の仕様書などから定格加熱能力の値は確認できます。ガス給湯器の場合、号数に1.74を乗じた値を定格加熱能力とすることもできます。

定格消費電力

給湯機がどれだけ電力を消費するかを示す指標です。給湯機の仕様書などから定格消費電力の値は確認できます。電気温水器の場合、定格加熱能力=定格消費電力となるケースが多いです。

定格燃料消費量

給湯機が燃料をどれだけ消費するかを示す指標です。給湯機の仕様書などから定格燃料消費量の値は確認できます。一次エネルギー換算値(単位:kW/台)を入力するルールとなっています。

配管保温仕様

給湯配管の保温仕様を決められた選択肢から選ぶ形となります。保温仕様の一覧については、「モデル建物法入力マニュアル」で確認することができます。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」【 modelv3_manual_20240401.pdf (lowenergy.jp) 】

今後、別の記事で詳しく紹介する予定です。

節湯器具

給湯先の推薦が、使用する湯量を減らすことができる機能を有する場合、決められた選択肢から節湯器具の使用を選ぶことができます。詳しい条件については、「モデル建物法入力マニュアル」で確認することができます。こちらについても、別の記事で詳しく紹介する予定です。

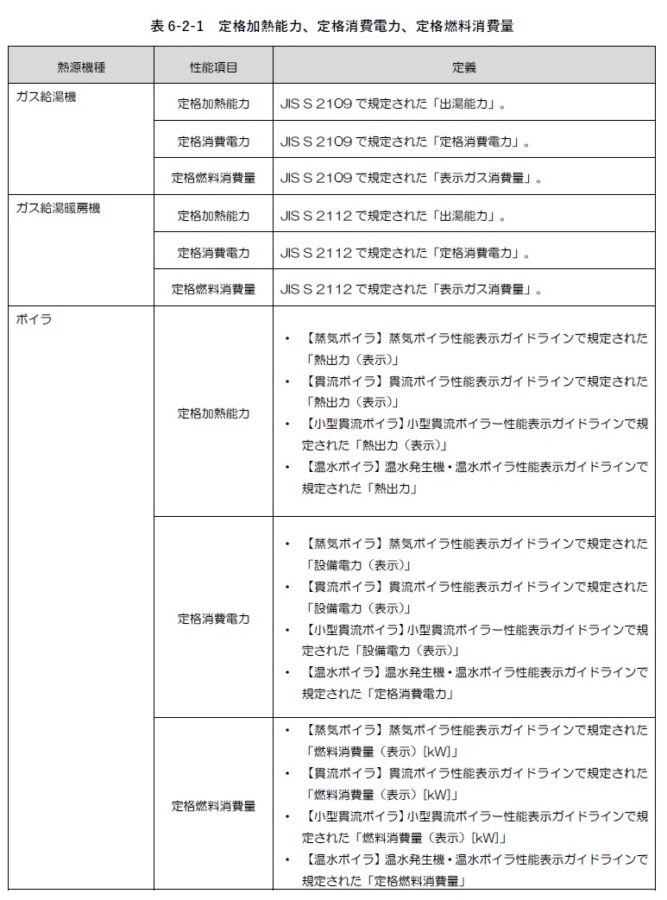

能力値の根拠となる規格

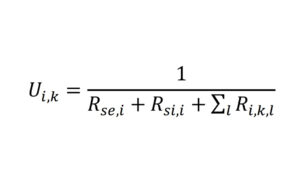

評価項目の内、以下の能力値は所定の規格に基づくことが原則となります。

- 定格加熱能力

- 定格消費電力

- 定格燃料消費量

所定の規格については、「モデル建物法入力マニュアル」の内、表6-2-1(P.126~)に記載されています。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」【 modelv3_manual_20240401.pdf (lowenergy.jp) 】

家庭用ヒートポンプ給湯機

| 能力値 | 根拠となる規格 |

| 定格加熱能力 | JIS C 9220で規定された「冬季高温加熱能力」 |

| 定格消費電力 | JIS C 9220で規定された「冬季高温消費電力」 |

| 定格燃料消費量 | 「0」とする |

貯湯式電気温水器

| 能力値 | 根拠となる規格 |

| 定格加熱能力 | JIS C 9219で規定された「定格消費電力」 |

| 定格消費電力 | JIS C 9219で規定された「定格消費電力」 |

| 定格燃料消費量 | 「0」とする |

貯湯式電気温水器については、加熱能力=消費電力になるのが、他の機器との相違点となります。

まとめ

今回は、モデル建物法において評価対象となる給湯設備やそれらの評価項目について解説しました。

- 給湯用途は洗面手洗い・浴室・厨房の3つに限定される

- 事務室などの家庭用湯沸かしは評価対象外

- 評価項目は定格加熱能力・定格消費電力・定格燃料消費量・保温仕様・節湯器具の5種類

- 定格加熱能力・定格消費電力・定格燃料消費量は所定の規格に準拠することが原則

次回は、1つの給湯設備が複数の用途に急騰している場合の台数按分についてご紹介します。お楽しみに!

関連記事

省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」はあなたの要望と専門家の得意をマッチングするサービスです。今すぐご利用できます。