<この記事は約2分で読めます>

家を建てたりリフォームをしたりするときに、「省エネ適合性判定」という言葉を耳にしたことはありませんか?

これは、建物が省エネ基準にきちんと合っているかを確認するための大切な手続きです。

2025年4月からは、すべての新築住宅で省エネ基準の適合が義務化されています。

これにより、ほとんどの住宅でも「省エネ性能を満たしているか」が確認される時代になりました。

この記事では、省エネ適合性判定と深く関わる建築確認申請の仕組みや費用、必要書類、代行会社へ外注する際のポイントなどを、わかりやすくご紹介します。

Contents

建築確認申請とは

建築確認申請とは、これから建てる建物が法律にきちんと合っているかどうかを、役所や指定の検査機関に確認してもらうための手続きです。設計図や構造計算書などを提出して、建築基準法や条例をクリアしているかをチェックしてもらいます。

この審査に合格して「確認済証」が交付されると、はじめて工事に着手することができます。

また最近では、建築確認と同時に省エネ適合性判定を行うケースが一般的になっています。

これは、建物の断熱性能や一次エネルギー消費量などが省エネ基準に合っているかを確認するための審査です。

設計の段階でしっかりチェックしておくことで、後から修正する手間やコストを減らすことができます。

関連記事

建築確認申請を外注費用の一般的な相場

建築確認申請や省エネ判定を自分で行うには、法令知識や図面作成スキルが必要で、かなりの時間がかかります。そのため、設計事務所や行政書士、または省エネ計算を専門にしている会社に外注する方が多くなっています。

最短本日中までにそろう

費用の目安は次の通りです。

木造2階建て(住宅):5万円~15万円

木造3階建て・準耐火構造:10万円~25万円

非住宅(事務所・店舗など):15万円~30万円以上

さらに、省エネ適合性判定を含める場合は、プラス5万〜10万円前後が一般的です。

費用の中には、書類の作成や申請手続き、審査時の質疑応答・修正対応なども含まれることが多いです。単に「提出を代わりにやってもらう」だけではなく、専門家として設計意図を正しく伝えるサポートが受けられる点が、外注する際の大きな恩恵といえるでしょう。

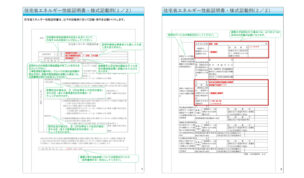

建築確認申請で設計事務所が揃える書類一式

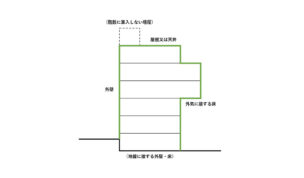

建築確認申請では、建物の安全性や省エネ性能を証明するために、さまざまな書類をそろえる必要があります。代表的な書類は以下の通りです。

| 建築確認申請書 | 建築主や設計者、施工者などの情報を記載する基本書類です。 |

| 設計図書一式 | 配置図・平面図・立面図・断面図・構造図など、建物の全体像を示す図面です。 |

| 構造計算書(必要な場合) | RC造や鉄骨造、木造3階建て以上の建物などで求められます。 |

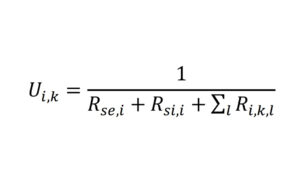

| 省エネ関係書類 | 外皮性能計算書や一次エネルギー消費量計算書など、省エネ基準を満たしていることを証明する資料です。 |

| 工事届 | 提出する工事届です。 |

| その他の添付資料 | 委任状、登記簿謄本、敷地調査図、各種同意書などが挙げられます。 |

特に省エネ関連の書類は、専用ソフトを使った正確な計算が求められます。

このため、最近では省エネ計算を専門に扱う代行会社に依頼するケースが増えています。

建築確認申請の流れ

実際に申請を行う流れは次のようになります。

1、設計図面と各種資料を作成

建築基準法や省エネ基準に合うように設計を進めます。2、事前相談

指定確認検査機関に計画内容を説明し、必要な書類や注意点を確認します。3、申請書類を提出

必要な書類をまとめて提出します。省エネ計算書もこの段階で提出します。4、審査と修正対応

審査中に質問や修正の指摘が入ることがあるため、迅速に対応します。5、確認済証の交付

無事に審査が通れば「確認済証」が発行され、着工可能となります。6、中間検査・完了検査

工事の途中や完了時に検査を受け、法令に適合しているかを確認します。

この流れは一般的に2〜4週間ほどかかります。

書類の整合性や計算内容にミスがあると差し戻しになるため、事前のチェックとスムーズな対応がとても大切です。

確認申請を行う審査機関にも注意が必要

法改正後、審査機関の業務内容がおよそ5倍に膨れ上がっているというニュースもあります。審査機関に提出してから2か月後に初めて申請手続きを開始されるケースも珍しくありません。質疑があった際にはさらに時間がかかります。場合によっては着工が遅れるなどの最悪のケースが起こってしまう事もあります。審査機関の事はこちらに詳しく書かれていますのでお時間がある際はどうぞ。

確認申請の代行を外注する理由

ここまでご紹介してきたように、確認申請には多くの手間と時間がかかります。設計・施工で忙しい工務店や設計事務所にとっては、申請業務が負担となることでしょう。そのような場合には、確認申請を外注することがおすすめです。確認申請を外注するメリットは以下の通りです。

人手不足の解消

確認申請を外注することで、今まで書類作成や手続きに費やしていた労働力と時間を削減できます。削減された労働力と時間を設計・施工にあてれば、品質が上がるだけでなく、業務全体の効率も向上します。設計・施工をメイン業務とする会社では、サブ業務である確認申請を外注することで、負担の軽減と人手不足の解消が期待されます。また、確認申請業務は煩雑なため、繁忙期は特に社員の負担になり、ミスが増える恐れもあります。社内で行うのではなく、確認申請を専門の代行会社に外注することによって、社員は時間的・精神的余裕を確保できるうえ、ミスも防ぎやすくなります。

売上向上

設計・施工をメイン業務とする会社では、確認申請を専門の代行会社に外注することでメイン業務のコスト削減につながり、会社全体の売上が向上する可能性があります。

たとえば、メイン業務の経験値が上がり、品質が向上すれば、案件の単価を上げたり、新たな営業活動や提案を行ったりできるようになるかもしれません。また、メイン業務のスピードが上がればコスト削減も見込めます。そうなれば、会社全体の利益アップが図れます。

外注する時の注意点

外注を検討する場合は、以下のポイントを意識して業者を選ぶと安心です。

・実績と専門性を確認する

申請実績が豊富で、省エネ基準や建築法令に詳しいかどうかをチェックしましょう。・見積もりの内容をよく見る

修正対応や申請機関とのやり取りが含まれているかどうかは要確認です。・余裕をもったスケジュールで依頼する

申請先の混雑や修正対応に時間がかかることもあるため、余裕をもって進めましょう。・コミュニケーションが取りやすいか

設計変更や追加資料の依頼に柔軟に対応してくれるかも大事なポイントです。

信頼できる業者とタッグを組めば、申請がスムーズに進み、結果的に時間やコストを節約できます。

外注先に関する注意点はこちらに詳しく書かれていますのでご一読ください

まとめ

建築確認申請や省エネ適合性判定は、建物の安全性や性能を確保するために欠かせない大切なステップです。設計段階からしっかり準備しておくことで、後の修正やトラブルを防ぐことができます。

外注費用はかかりますが、専門知識を持つプロに任せることで、作業の効率化やスムーズな審査対応が期待できます。法改正や省エネ基準の厳格化が進む中では、正確な情報と確実な対応がますます重要になってきます。建築主・設計者・施工者それぞれが協力し、安心して暮らせる建物づくりを目指すことが、今後の建築業界全体の課題といえるでしょう。