近年、住宅の省エネルギー性能がますます重視されるようになりました。特に、断熱性能や気密性を数値で評価する「外皮性能(がいひせいのう)」は、住宅の快適性や光熱費に大きな影響を与える重要な指標です。

省エネ基準や長期優良住宅、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)などの認定を受ける際にも、外皮性能の計算は欠かせません。本記事では、外皮性能の意味から、UA値・ηA値の計算方法、地域ごとの基準、評価に使われるツール、性能を向上させる工夫まで、詳しく解説します。

Contents

外皮性能とは?

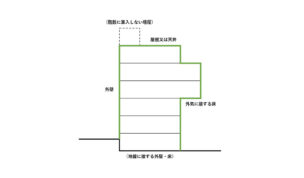

「外皮」とは、建物の室内と外気に接する部分の総称で、屋根、外壁、床、開口部(窓・ドア)などを指します。外皮性能とは、この外皮部分を通じてどれだけ熱が逃げるか、あるいは入ってくるかを評価する指標です。外皮性能は、主に以下の2つの数値で評価されます。

UA値(外皮平均熱貫流率):外皮を介して住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値

ηA値(冷房期の平均日射熱取得率): 家がどれだけ日射熱の影響を受けるかを示す数値

これらの数値を計算することで、建物がどれだけ外気温の影響を受けにくいか=エネルギー効率が良いかを定量的に把握できます。

最短本日中までにそろう

UA値とは?(外皮平均熱貫流率)

UA値は「外皮全体で、どのくらい熱が逃げやすいか」を示す数値です。単位は「W/㎡・K」で、1㎡あたり1K(ケルビン=摂氏1度)温度差があるとき、どれだけの熱(W)が移動するかを表しています。

UA値の意味

UA値が小さいほど:断熱性能が高く、冬の暖房効率が良い

UA値が大きいと:熱が逃げやすく、冷暖房のエネルギー消費が増える

UA値の計算式

UA値 = Σ(各部位の熱損失量) / 外皮面積の合計

= Σ(U値 × 部位面積) / 外皮面積

関連記事

ηAC値とは?(冷房期の平均日射熱取得率)

ηAC値(イータ・エーシー値)は、冷房期に外皮、特に開口部から日射によってどれだけ熱が室内に入るかを表す指標です。これは主に窓ガラスの性能などによって大きく左右されます。ηAC値に対して暖房期の平均日射熱取得率はηAH値で表され、ηAH値は高い方が好ましい。

ηA値の意味

ηAC値が小さいほど:日射熱が室内に入り込みにくく、遮熱性能が高くなる

ηAC値が大きいほど :日射熱が室内に入りやすくなり、冷房負荷が増える

ηA値の計算式(概略)

ηA値=Σ(面積 × 日射熱取得率 × 方位係数) / 外皮面積 × 100

開口部の面積・方位・日射遮蔽対策(庇・シャッター・ブラインドなど)・ガラスの種類(Low-Eガラスなど)などが計算に影響します。

外皮性能の計算の手順

外皮性能の評価は、以下の手順で行われます。

建物の外皮を特定し、面積を求める

・外壁、屋根、床、窓、ドアなど熱の出入りが発生するすべての外皮をリストアップ

・各部位の面積を、図面等から正確に算出

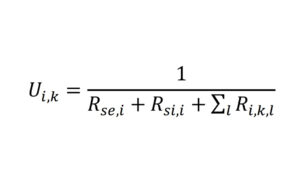

各部位の熱貫流率(U値)を取得

・建材メーカーや国の基準値を参照

・断熱材の種類、厚み、サッシの仕様などで異なる

・例えば、樹脂サッシ+Low-E複層ガラスならU値は1.3〜1.8W/㎡K程度

熱損失量を求める

各部位ごとに「U値 × 面積」を計算して、すべて合計。これが建物全体の熱損失量になります。

外皮面積で割ってUA値を算出

合計熱損失量 ÷ 外皮面積 = UA値

開口部からの日射取得を考慮し、ηA値を計算

開口部の方位、庇の有無、遮蔽対策、ガラス性能などから、夏の日射熱取得量を算出してηA値を出します。

地域ごとの外皮性能基準

日本では、気候条件に応じて全国を「1〜8地域」に分けており、それぞれ外皮性能の基準が異なります。

| 地域 | UA値の基準(W/㎡K) | 主なエリア |

| 1地域 | 0.46以下 | 北海道(寒冷地) |

| 2地域 | 0.46以下 | 東北地方の一部 |

| 4地域 | 0.75以下 | 東海・関東など |

| 6地域 | 0.87以下 | 九州・四国の一部 |

ZEH(ゼッチ)認定を目指す場合は、さらに厳しい基準(例:0.6以下など)が求められます。

外皮性能を向上させる方法

外皮性能を向上させるためには、建物の設計段階から総合的な視点で断熱・気密・遮熱の対策を講じる必要があります。以下は、その具体的な方法と効果のある対策を詳しく紹介します。

高性能な断熱材を採用する

断熱材の種類や厚みを見直すことで、U値(熱貫流率)を下げ、結果的にUA値を改善できます。また、断熱材の厚みを増やすことも単純で効果的な改善方法です。

断熱施工の精度を高める

断熱材をどれだけ使っても、施工に隙間や欠損があると性能が大きく低下します。以下の点に注意が必要です。

配管・配線周りの気密処理

屋根と壁、床との接合部の断熱材の連続性

窓まわり・コンセント周辺の断熱補強

断熱の“連続性“が非常に重要で、どこか一か所でも“断熱欠損”があると、全体のUA値が悪化します。

複数の専門家からの提案を受け取りましょう

外断熱・内断熱の併用(ダブル断熱)

日本の住宅は内断熱(充填断熱)が主流ですが、これに加えて外断熱を併用することで、断熱性能をさらに高められます。

内断熱:柱の間に断熱材を充填する方式。コストは比較的抑えられるが、構造体の外側が冷えやすい。

外断熱:構造体の外側全体を断熱材で覆う方式。断熱の連続性が保たれ、熱橋(ヒートブリッジ)を減らせる。

両者を組み合わせたダブル断熱により、高断熱・高気密で温度ムラの少ない住宅が可能になります。

開口部の性能を高める

開口部(窓・ドア)は熱の出入りが最も大きい部分です。UA値の改善においても、開口部の見直しが非常に重要です。また、窓の配置を工夫することで、ηA値(日射熱取得率)の低減にも効果があります。

日射遮蔽の工夫(ηA値対策)

夏の冷房負荷を下げるためには、日射熱の遮蔽対策が必要です。

庇(ひさし)やアウターシェードの設置:南向きの窓には有効

遮熱ブラインド・ロールスクリーン:内側からの遮熱対策

植栽やルーバー:緑のカーテンや外付けルーバーも有効

特に西日対策は重要で、西面の窓はできる限り小さく、遮蔽装置を付けることが推奨されます。

気密性能(C値)の向上

UA値には直接関係しないものの、気密性(C値)の向上は快適性と省エネ性に大きく寄与します。

室内の暖気や冷気が漏れにくくなり、冷暖房効率が上がる

外気の湿気や花粉・PM2.5などの侵入を防ぎ、室内空気の質が向上

気密性を確保するためには、防湿シートの連続性確保やコーキング処理、気密テープの施工精度などが鍵を握ります。

まとめ

外皮性能の計算は、省エネ住宅の設計における出発点とも言える重要な工程です。UA値とηA値を正しく理解し、設計段階から性能向上の工夫を取り入れることで、エネルギー効率の良い、快適な住まいが実現できます。

これから住宅を新築・リフォームする方や、ZEH住宅を検討している方は、ぜひ外皮性能の概念を理解し、適切な評価・改善に取り組んでみてください。

外皮計算なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や外皮計算は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりが届きます。