建築物を建てる際には、「建築基準法」に基づいた建築確認申請が必要不可欠です。かつては主に各自治体の「建築主事」がこの業務を担っていましたが、近年は民間の「指定確認検査機関」(以下、民間審査機関)による対応も一般的となりました。

しかし、民間活用が進む一方で、「審査機関とのトラブル」が建築業界の現場で相次いで報告されています。本記事では、審査業務に潜む本当のトラブルの実例や背景を掘り下げ、どのような対策が必要かを考察します。

なぜトラブルになるのか?

建築確認審査にまつわるトラブルの多くは、以下のような理由から発生しています。

審査機関ごとの「判断基準の違い」

建築基準法は全国共通であるにもかかわらず、実際には運用にばらつきが生じています。

| 判断のばらつき例 | 内容 |

| 防火・準防火地域の解釈 | 特定の外壁仕様や開口部制限の運用基準が異なることがある |

| 避難経路の設計 |

有効幅員・勾配などの評価基準が、審査担当や評価員によって異なる |

法令外の指導による設計変更

審査担当や評価員の中には、建築基準法に明記されていない事項についても修正を求めてくる場合があります。こうした指導は善意に基づくものである一方、以下のような弊害を生むこともあります。

・設計者の意図が損なわれる

・余分なコストや工期延長につながる

・トラブル時に責任の所在が不明確になる

多数の関係者による責任の分散

建築確認申請には以下のようなプレイヤーが関与します。

・設計者(一次責任者)

・建築主(発注者)

・審査機関(法適合の確認者)

・代行会社(申請業務の実務者)

これらの関係者間で「誰が何をチェックしたか」が曖昧になることで、申請ミスや責任の押し付け合いが起こりやすくなります。それではぐらい敵にどのようなトラブルが発生したのかいくつか実例を紹介します。

建築主事 vs 民間審査機関の実例

実例1,現場検査時の仕様不一致により完了検査が保留に

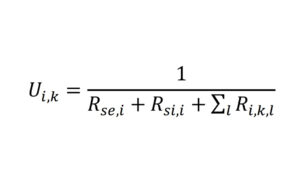

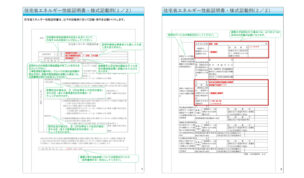

ある分譲住宅(複数棟)において、省エネ性能に関する設計が適合判定を受けていたが、検査機関(指定確認検査機関)の完了検査時に、窓の仕様(熱貫流率)の実物が申請内容と異なることが発覚。申請時には「Low-Eペアガラス アルミ樹脂複合サッシ(U値2.3)」としていたが、実際に取り付けられていたのは「アルミサッシ(U値3.5)」であった。

施工会社は「仕様変更は現場判断」と釈明したが、検査機関は「計算根拠と異なるため不適合」として完了検査を保留。設計者も「工事中の仕様変更について報告を受けていなかった」とし、結果的に是正工事として窓の交換を余儀なくされた。

この事例は、2023年に一般社団法人住宅性能評価・表示協会が公表した「検査現場におけるトラブル事例集」に掲載されました。

実例2,竣工後に是正命令が下されたケース

ある地方都市において、共同住宅の建築確認を民間審査機関にて取得。工事も完了し、完了検査をパス。ところが、その後地元自治体の建築主事が現地を視察し、「避難経路の幅が基準に満たない」として是正命令を発出しました。

このときの各当事者の主張

| 立場 | 主張内容 |

| 設計者 | 「民間審査機関で適法確認済なので問題ないはず」 |

| 民間審査機関 | 「当該内容は法的にグレーゾーンと判断して適合とした」 |

| 自治体主事 | 「安全上の観点から基準に満たないと判断、是正を求める」 |

結果的に、避難経路の改修工事が必要となり、建築主が追加費用を負担する形で決着しました。これは、審査機関と建築主事の間で解釈にズレがあることで生じた典型例です。

最短本日中までにそろう

代行会社 vs 民間審査機関の実例

実例1,審査機関による仕様書の解釈違いによる適合判定否認

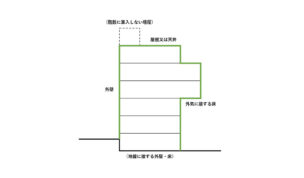

ある戸建て住宅において、省エネ計算を担当した代行会社は、住宅の外皮性能に関する計算(UA値)が基準を満たしていると判断し、適合判定申請を行った。しかし、審査機関が仕様書に記載された断熱材の厚みと施工方法を「設計図書との不整合」と見なして却下。実務者側は「仕様書と図面は同等に扱うべき」と反論したが、結局再提出と一部設計変更を余儀なくされた。

その後、同様の図面構成で別の案件を他の審査機関に提出したところ、問題なく適合判定されたことから、「審査機関ごとの解釈の差異」が問題として取り上げられた。日本ERIの技術講習でも紹介された事例の一部である。

実例2,一次エネルギー消費量の計算ミスを巡る責任の押し付け合い

共同住宅(中高層マンション)の新築工事で、設計事務所が一次エネルギー消費量計算(標準入力法)を外部の省エネ計算専門会社に委託。計算結果を基に建築確認が進んでいたが、審査機関(確認検査機関)から「給湯設備の燃料区分に誤りがある」と指摘され、適合判定の取り下げを求められた。

実務者(設計事務所)は計算代行会社に責任があると主張し、代行会社は「設計図の設備仕様が途中で変更されており、最新図面の共有がなかった」と反論。結局、プロジェクト全体が数週間遅延し、工事費に影響が出た。国土交通省が実施した2022年度の設計実務者向けアンケートでも「責任の所在が不明確」という課題が多く挙げられていた。

実例3,申請資料の不備による審査中断

設計者が建築確認の申請業務を代行会社に委託したところ、構造計算書の一部項目が簡略化されて提出されてしまいました。民間審査機関はこれを重大な不備とみなして申請を受理せず、差戻し。

問題のポイント

・設計者は内容を「確認済み」と報告を受けていた

・代行会社は「過去にこの形式で通っていた」と主張

・審査機関は「審査ルールの厳格化に対応していない」と反論

結果として、再提出・修正が必要となり、確認取得が数週間遅延。クライアントとの信頼関係が損なわれ、設計者自身が損害を負担することとなりました。

建築確認審査機関と設計者との責任割合

建築確認制度は、あくまで「建築基準法に適合しているか」を形式的に審査するものです。審査機関の役割と設計者の役割は明確に分けられています。

| 責任範囲 | 審査機関の責任 | 設計者の責任 |

| 建築基準法の形式審査 | 法規上の適合性をチェック | 設計内容が法に適合していることを立証 |

| 計算書・図面の精査 | 提出された資料に基づいて適否を判断 | 資料の正確性・整合性に責任を持つ |

| 不備発覚時の責任追及 | 基本的に免責となることが多い | 多くの場合、設計者に損害賠償請求が及ぶ |

このように、審査機関が確認済証を交付したからといって、設計者の責任が免除されるわけではない点に注意が必要です。

今回の実例の様に数週間の遅延となりますたが、時期、民間審査機関にもよりますが、一度、差戻しをされると次の審査まで1カ月以上かかる事もありますので注意が必要です。

関連記事

建築確認は審査機関でも主事でも同じ判断になるべき「羈束行為」

建築確認の審査業務は、法律に定められたルールを機械的に適用する「羈束(きそく)行為」とされています。つまり、審査担当や評価員の裁量を交える余地がなく、誰が審査しても同じ判断に至るべきものです。

しかし現実には…

・防火規定の例外解釈

・避難経路の安全余裕の要求

・立面デザインに対する美観指導(条例ベース)

といった、審査担当や評価員によって変わる判断」が存在しています。これにより、設計者や建築主が「どの審査機関を選ぶべきか」に悩まされることになり、審査制度の本来の公平性が損なわれていると言えるでしょう。

まとめ

建築確認制度は、建築物の安全性と法適合性を担保する重要な仕組みです。しかし、実務においては以下のようなトラブルが少なからず発生しています。

よくあるトラブルとその原因

・解釈の違いによる審査通過・差戻しのばらつき

・審査担当や評価員による過剰な指導や安全性重視の判断

・設計者・代行会社・審査機関の間での責任のあいまいさ

・羈束行為の原則が形骸化している実態

トラブル回避のために必要なこと

・設計者は審査機関任せにせず、責任範囲を明確に把握すること

・審査機関の選定にあたり、過去の判断傾向や対応力を見極める

・審査中の記録(メール・面談記録・修正指示書)を確実に残す

最後に重要なのは、「確認済証が出た=すべてOK」ではないという現実を、業界全体が理解し、誤解を減らしていくことです。施主や一般の建築主に対しても、こうした制度上のリスクを丁寧に説明し、納得のいく建築を実現する姿勢が求められます。

建築確認申請は、実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築確認申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりを届きます。