「ZEB」という言葉は聞いたことがありますか。この記事では、ZEBとは何なのか、メリット・デメリットはもちろん、ZEBとするためにクリアすべき基準や手続きについて、解説します。

この記事を読むと、将来的な需要も増えてくるZEBとは何なのか、知ることができます。顧客からの要望も予想されるZEBについて知り、設計に取り入れていきましょう。

Contents

ZEBとは

「ZEB(ゼブ)」とは Zero Energy Building(ゼロ・エネルギー・ビル)の略称です。効率の高い設備の採用で建物で消費するエネルギーを減らし、必要な分のエネルギーを太陽光発電等で創り出すことで、年間で使う一次エネルギー消費量をゼロにすることを目標とした非住宅建物のことです。

ZEBと同様、年間で使う一次エネルギー消費量をゼロにすることを目標とした住宅である「ZEH(ゼッチ)」と違い、ビルや学校、工場などの非住宅建築物が対象です。

対象となる建築物で使用するガスや電気などの一次エネルギーの消費を、省エネ設備の採用や再生可能エネルギーの活用により、ゼロに近づけていきます。

そのための措置としては、屋内外の熱移動を少なくするための断熱仕様の強化や、高効率設備の採用、ソーラー発電などの再生可能エネルギーの導入が挙げられます。

ZEBのメリット

非住宅建築物をZEBとすることで、得られるメリットがあります。

・光熱費の削減

・不動産価値の向上

・企業イメージのアップ

これらの3点が、主なメリットになります。

光熱費の削減

一般的な建築物と比較すると、断熱性能が高いこと、ヒートポンプなどの効率の高い設備を採用していること、太陽光発電など再生エネルギーを活用していることなどから、建物で消費されるエネルギーの量を抑えることができます。これは、使用する電気料金やガス料金を削減できることにつながります。仮に、電気料金やガス料金が値上がりしても、料金の増額は一般的な建物より小さく済みます。

不動産価格の向上

国は、2050年のカーボンニュートラルに向けて様々な施策を計画・実行しています。

・2017年:大規模非住宅建築物に省エネ基準への適合義務が課せられる

・2021年:中規模非住宅建築物が省エネ基準への適合義務対象に追加される

・2025年:小規模非住宅建築物が省エネ基準への適合義務対象に追加される

・2030年:新築非住宅建築物の平均値をZEB水準とする

・2050年:既存建築物を含むすべての非住宅建築物の平均値をZEB水準とする

このような背景から、将来的なZEBのニーズは拡大が予想されます。建築年数や外見上は同じような建築物でも、不動産査定において、ZEB水準の建築物はニーズが期待できるため、一般的な建築物より高く評価され、不動産価格も向上します。

企業イメージのアップ

一般的に、ZEB水準の建築物は一般の建築物より、建設費用が高額になる傾向があります。このようなデメリットがありながらも、企業としてZEBの建築に取り組むということは、世間から見た際に、以下のような印象を与えることができます。

・地球環境や地域環境を考えている企業である

・室内が快適で、仕事がしやすい環境づくりに取組んでいる企業である

・SDGsやカーボンニュートラルに貢献している企業である

このような印象を与えることは、企業のイメージアップにつながります。

最短本日中までにそろう

ZEBのデメリット

非住宅建築物をZEBとすることで、得られるメリットがあります。

・建築初期費用が高い

・設計に制限がある

・省エネ性能の計算にコツがいる

これらの3点が、主なデメリットとなります。

初期費用が高い

ZEBとなる建築物は、一般的な建築物と比較すると、効率の良い設備機器や太陽光発電の導入により、初期費用である建設費が高くなります。

設計に制限がある

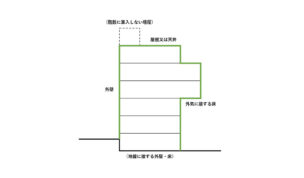

ZEB水準の建築物は、エネルギーの消費を減らすための工夫として、建築物の断熱性能を高めたり、設備機器効率を向上させる必要があります。そのため、断熱性の観点において弱点となる窓の大きさや、照明器具の消費電力といった設備機器の性能など、設計上の制限があります。

省エネ性能の計算が細かくて難しい

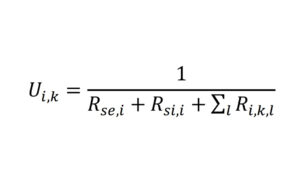

ZEBであることを示すためには、省エネ性能を計算する必要があります。非住宅建築物の省エネ性能を計算する方法はいくつか存在しますが、ZEBにおいては、最も正確な計算方法である「標準入力法」が主流となっています。

この計算方法は、建物の熱的負荷や設備機器の性能を、非住宅建築物の室毎に評価することが特徴で、計算の際に入力する情報が非常に多い方法となっています。これらの計算に必要な情報については、細かいルールが定められており、これを押さえて省エネ性能を計算することには、技術力を要します。

ZEBの基準

ひと言に「ZEB」といっても、様々な種類が存在します。建築物の規模や、基準となる一次エネルギー消費量から、どれだけのエネルギー消費を削減できたかにより、4つの種類に分類できます。

| 種類 | 基準値からのエネルギー削減量 | 創エネを含む基準値からのエネルギー削減量 | その他の用件 |

| ZEB | 50%以上 | 100%以上 | – |

| Nearly ZEB | 50%以上 | 75%以上 | – |

| ZEB Ready | 50%以上 | – | – |

| ZEB Oriented | 事務所等:40%以上 飲食店等:30%以上 | – | ・延べ面積10,000㎡以上 ・未評価技術の導入 |

ここでいう、「一次エネルギー消費量」というのは、電気やガス等のエネルギー源から生み出されるエネルギーを消費する量のことです。ざっくり説明すると、電気代・ガス代に相当するエネルギー量を指します。

ZEBを証明できる手続き「BELS」

ZEB水準に該当するかどうかは、省エネ計算により確認することができますが、公的に建築物がZEBであることを示すためには、ある手続きを行う必要があります。

その手続活きが「BELS(ベルス)」となります。BELSは、建築物の図面や計算書等を評価機関が審査し省エネ性能を評価する制度のことで、「建築物省エネルギー性能表示制度」とも言われています。BELSでは、評価した建築物の省エネ性能を証明するBELS評価書だけでなく、希望すればプレートやシールの発行もしてくれます。

ZEB水準となる場合、評価書やプレート・シールには、ZEBマークを表示することができます。そのため、評価書やプレート等が、図面の建築物がZEBであることの証明となります。BELSでZEBの評価を取得することにより、各種補助金制度の申し込みができます。

・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業

・各都道府県の事業であるZEB設計補助制度

補助金の交付が受けることで、初期投資などの費用の一部を回収することが可能です。数百万円の補助金交付を受けられる可能性もあるので、ZEBを計画する場合は、補助金の申し込みも併せて検討しましょう。

まとめ

ZEBについて、メリット・デメリット、基準や手続きを解説しました。

・ZEBとは、1年間で消費するエネルギーをゼロにする非住宅建築物のことを指す

・光熱費削減や不動産価値の向上等のメリットがある

・一方で、初期投資の増加や省エネ計算に難しい等のデメリットも存在する

・ZEBには、主に一次エネルギー消費の削減量の基準がある

・補助制度も多く、必要な費用を一部回収することも可能

新築建築物はもちろん、既存建築物に対しても、ZEB化水準に達する取り組みをしている行政庁や企業が多く存在しています。

さらに、2050年のカーボンニュートラルの実現のため、2030年には新築非住宅建築物の平均値がZEB水準となるよう、国が施策を進めております。ZEB水準を知っておくことで、顧客のニーズや時代の変化に対応していきましょう。

省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」はあなたの要望と専門家の得意をマッチングするサービスです。今すぐご利用できます。