<この記事は約3分で読めます>

Contents

いまさらだけど省エネ計算とは?

建築物省エネ法の概要

建物の省エネルギー性能を評価するためには、国が定める基準に基づいた計算が必要です。これを「省エネ計算」と呼びます。日本では「建築物省エネ法(正式名称:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」がその根拠法となっており、新築・増改築において一定規模以上の建物には適合義務や届出義務が課せられています。

省エネ計算は単に「電気代を下げるため」ではなく、国全体で温室効果ガスを削減し、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みです。そのため、設計段階から建築士や設備設計者が協力して正確な計算を行うことが求められています。

住宅・非住宅での省エネ基準の違い

省エネ計算の大きな特徴は「住宅」と「非住宅」で評価方法が異なる点です。

住宅の場合は、断熱性能を示す外皮性能(UA値・ηA値)と、暖冷房・給湯・照明・換気といった一次エネルギー消費量の両面で基準を満たす必要があります。つまり、家そのものの「熱の逃げやすさ」と、生活に必要な設備エネルギーの効率性を同時にチェックするわけです。

一方、非住宅建築物(オフィスや学校など)では、建物用途や設備容量が多様であるため、主に一次エネルギー消費量を基準に評価します。外皮性能も計算対象にはなりますが、住宅に比べると相対的に比重は小さく、設備面の効率が大きなポイントとなります。

外皮計算の基本

外皮性能(UA値・ηA値)とは

外皮計算の中心となるのがUA値とηA値です。

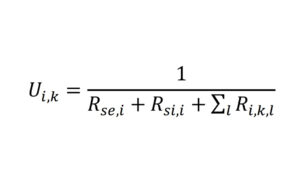

UA値(外皮平均熱貫流率)は、建物の外壁や窓などから熱が逃げる度合いを示す指標です。数値が小さいほど断熱性能が高く、冬は暖かさを、夏は涼しさを保ちやすい建物になります。

一方、ηA値(日射取得率)は、窓を通してどれだけ日射熱が室内に入るかを示します。夏の日射を抑えつつ、冬には効率的に取り込むことができれば、省エネ性に優れた住宅になります。

これらの値を計算するためには、壁や床、屋根、窓の断熱材やガラス性能、方位や面積といった情報をすべて整理する必要があります。設計図面を見ながら細かく入力するため、専門知識と手間がかかる部分となります。

関連記事

外皮計算が必要になるケース

外皮計算はすべての建築物で必須ではありません。

しかし以下のようなケースでは必ず行う必要があります。

新築の住宅を建築確認に提出する場合

長期優良住宅やZEHなど、補助金・認定制度を利用する場合

非住宅建築物で一定規模以上の場合

特に住宅では、省エネ基準に適合していることを示す「適合判定」や、住宅性能表示制度の「断熱等性能等級」を取得するために欠かせません。

最短本日中までにそろう

住宅における省エネ計算のポイント

計算に必要な図面・仕様書

住宅で外皮計算を行う際には以下のような資料が必要になります。

・平面図・立面図・断面図

・仕上げ表(外壁・屋根・床などの仕様)

・サッシ仕様書(ガラス種別・サッシ性能値)

・断熱材の種類・厚さの情報

これらの情報を正確に整理しないと、計算結果が実際の性能と大きく異なってしまいかねません。特に窓まわりの性能は計算結果に大きく影響することもあるため、早めに仕様を確定しておくことが重要です。

ソフトを使った外皮計算の流れ

外皮計算は手計算でも可能ですが、膨大な作業になります。そのため専用ソフトを使うことが一般的です。

代表的なものに「住宅省エネルギー計算プログラム(エネルギー計算ソフト)」があります。

ソフトを使った外皮計算の流れとしては以下の手順です。

1.図面・仕様から部位ごとの面積と性能値を入力

2.各部位の熱貫流率を計算し、全体のUA値を算出

3.日射取得率(ηA値)を計算し、冷暖房負荷の観点から評価

4.最後に一次エネルギー消費量を算出して基準値と比較

ソフトを使えば数値の自動計算や入力補助があるため、計算精度と効率が大幅に向上します。

関連記事

非住宅における省エネ計算のポイント

主な対象建物(オフィス・学校など)

非住宅建築物は住宅に比べて用途が多岐にわたります。代表例としては以下のようなものがあります。

事務所ビルや商業施設

学校・病院・福祉施設

ホテル・宿泊施設

工場や倉庫など

これらの建物は、冷暖房負荷よりも照明・換気・給湯・昇降機などの設備エネルギーが支配的となるため、外皮性能よりも総合的なエネルギー消費量の把握が重視されます。

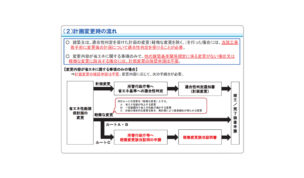

建築確認に必要なエネルギー消費計算

非住宅の省エネ計算では、「PAL*(外皮性能基準)」や「一次エネルギー消費量基準」が用いられます。「PAL*」は建物外皮の平均日射熱取得率を示す指標で、窓や外壁の設計に影響します。

また、建築確認においては「設計一次エネルギー消費量」が基準値以下であることを示さなければなりません。照明設備の効率や空調システムの性能、再生可能エネルギーの導入状況なども評価対象です。

つまり、非住宅における省エネ計算は、建築設計者だけでなく、設備設計者や電気設備担当者との連携が欠かせません。

まとめ

「むずかしい」と感じる理由

省エネ計算は、専門用語が多く、必要な資料や計算手順も複雑なため、建築実務者であっても「むずかしい」と感じることがあります。特に外皮計算は、住宅・非住宅で評価方法が異なり、窓や断熱材の性能ひとつで数値が大きく変わるため、経験が少ないと迷う場面が多いのです。

解決のためのツールや外注活用

解決策としては、まずは国交省や自治体が提供する無料ソフトを活用することです。最新の仕様に対応しており、計算根拠が明確に残せるため安心です。

また、専門の省エネ計算代行業者に依頼する方法もあります。外注すれば計算は専門業者に任せることができるので、設計者は本来の設計業務に集中でき、計算の信頼性も担保できます。

省エネ計算は、確かに一見すると難しい作業ですが、正しい手順とツールを使えば着実に進められます。住宅でも非住宅でも、「外皮計算」と「一次エネルギー計算」の基本を理解し、効率的に対応していくことが、省エネ基準適合への近道といえるでしょう。

外皮計算は、「エネカル」のプロ達に相談しましょう

省エネ計算や、建築確認申請は専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」のプロから最大15社からサクッと最短1日で見積もりが届きます。