建築業界や不動産関連の業務に携わっていると、さまざまな「審査機関」と関わることになります。たとえば、建築確認、長期優良住宅の認定、省エネ性能の評価、補助金の適用判断など、あらゆる場面で審査という壁を乗り越えなければなりません。

ところが、こんな経験をしたことはありませんか?

・前回と同じ資料で出したのに、今回は違う指摘が返ってきた

・A社では何も言われなかったのに、B社では細かく修正を求められた

・担当者が変わった途端、やたら厳しくなった

こうした体験から、「審査って、担当者によって解釈が違うのでは?」と疑問や不満を感じる人も少なくありません。本記事では、そういった疑問に答える形で、審査機関の仕組みや役割、担当者ごとの違いが起こる理由について詳しく解説します。

最短本日中までにそろう

Contents

審査機関とは

「審査機関・評価機関」とは、法律や制度、行政指針などに基づいて、建築物や住宅の設計・仕様・性能が適正であるかどうかを確認・認証する第三者機関のことを指します。

審査機関は行政機関とは異なり、民間の法人であることが多く、公平性・中立性を保ちながら、専門知識を持った技術者が図面や資料をチェックしています。建築士や構造設計の専門家、省エネ計算に精通した技術者などが在籍し、それぞれの基準に照らして審査を行います。

審査の対象となるのは建築確認や住宅性能評価だけにとどまらず、長期優良住宅、低炭素建築物、ZEH、BELS、各種補助金の交付要件の確認など、年々その役割は広がっています。

審査機関の役割

審査機関の主な役割は、以下の3つに分類されます。

法令や制度への適合確認

建築基準法、省エネ基準、各種認定制度の基準など、国が定めたルールに照らし合わせて、申請された設計がその要件を満たしているかを審査します。これにより、制度の信頼性と品質を維持することができます。

技術的評価

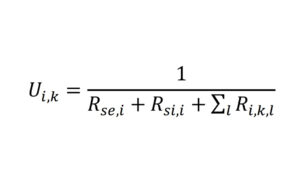

設計内容の構造、安全性、省エネルギー性能などを定量的・技術的に評価します。外皮計算や一次エネルギー消費量の計算に間違いがないか、断熱材の厚みが妥当か、開口部の面積比率が基準を超えていないかなど、細部にわたって検証されます。

認定書・証明書の発行

審査の結果、適合していると判断されれば、認定書や評価書、証明書が発行されます。これが行政申請の添付資料や補助金の交付要件となるため、設計・建築・販売すべての段階において極めて重要な書類となります。

主要審査機関

| 審査機関名 | 主な対応業務 | 特徴・得意分野 |

| 日本建築センター(BCJ) | 建築確認、省エネ適合性判定、住宅性能評価 | 公共性が高く、行政案件や大型施設の審査に強い。専門性・信頼性が高い。 |

| 日本ERI株式会社 | 建築確認、性能評価、省エネ計算、長期優良住宅認定 | 対応範囲が非常に広く、全国展開。審査スピードの早さと対応力に定評あり。 |

| 株式会社 住宅保証機構(JIO) | 瑕疵担保保険、住宅性能評価、長期優良住宅 | 戸建住宅分野に強く、設計~保険まで一括対応。保険とセットで利用されることが多い。 |

| ハウスプラス確認検査株式会社 | 建築確認、省エネ適合性判定、住宅性能評価 | 特に木造住宅に強く、地方の中小工務店にも対応しやすいフレンドリーな運営スタイル。 |

このほかにも、地域密着型の中小審査機関や、特定分野に特化した専門機関など、多様な機関が存在します。

関連記事

指摘事項や注意されるヶ所

審査機関に提出した設計図書や評価申請が一度でスムーズに通るとは限りません。むしろ、何らかの「指摘事項」が返され、修正対応が必要になることの方が一般的です。 では、どのような箇所で指摘を受けやすいのでしょうか。ここでは、現場で頻出する注意ポイントを分類ごとに詳しく見ていきましょう。

構造関連の不備

構造に関する審査は、特に重要視される分野です。以下のような点がよくチェックされます。

・耐力壁の位置。

バランスが不適切 壁量計算の数値は足りていても、配置のバランスが悪いと構造的に不安定と判断され、指摘されます。・金物の指定漏れ。

部位不一致 柱と梁、筋交いの接合部などに必要な金物が明記されていない、または構造図と相違している場合は要修正です。・3階建てや混構造建物での構造計算ミス。

荷重や地震力の算定誤差、ルートの選定ミス(ルート1・2・3)など、構造設計者でも注意が必要な項目です。

省エネ基準・環境性能の数値不備

近年、住宅や建築物の省エネ性能に対する審査は年々厳しくなっています。以下のような項目は特に注意が必要です。

・冷暖房効率の設定誤り。

(ηAC・ηAH) 暖冷房時の日射取得性能など、詳細な項目の見落としにより、一次エネルギー消費量が過大になることがあります。・部材仕様と根拠資料の不整合。

使用している断熱材や窓の型番が、計算に使っている仕様書のものと合っていない、あるいは性能証明書が添付されていないといったケース。・未入力や仮設定のままの数値が残っている。

仮入力していた項目をそのまま提出してしまい、「根拠不明」と判断されることがあります。

提出図書・資料の不備

審査で非常に多いのが、書類の不備や記載漏れです。次のような点がよく指摘されます。

・図面と計算書の内容が一致していない。

図面では南側に掃き出し窓があるのに、外皮計算では開口部がないことになっているなど、整合性の欠如。・製品カタログや根拠資料が未添付。

熱貫流率の根拠を示す資料として、カタログや自己適合宣言書等の添付が必須です。・補助金関連の要件未記載。

たとえばこどもエコすまい支援事業や地域型住宅グリーン化事業などでは、特定の仕様(例:節水型トイレ、換気設備など)に関する記載漏れが審査NGの原因になります。

制度ごとの誤解や勘違い

特に複数の制度を併用して申請する場合、制度ごとに似て非なる要件があるため、混同による指摘も少なくありません。

・長期優良住宅と低炭素住宅の基準混同。

似た制度でも、要求される性能値や提出図書が異なるため、「前の資料を流用したら通らなかった」という事例は多いです。・性能表示制度と省エネ基準の混同。

住宅性能表示制度の等級と、建築物省エネ法に基づく適合判定の基準は異なるため、仕様のレベル感を誤ると再提出になります。

見落とされやすい注意点

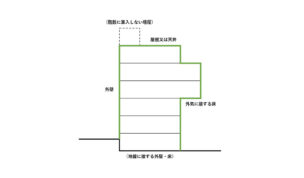

・建築面積や延床面積の計算誤差。

軒の張り出し、吹抜け、バルコニーの取り扱いなど、算定方法が間違っていると面積超過で不適合になります。・防火区画や避難経路の未記載 特に準耐火建築物や共同住宅で防火設備の位置が曖昧だった場合は、再検討を求められます。

担当者(審査員)が機嫌が悪い時もある?

「この担当者、なんだか今日はピリピリしてるな…」そんな印象を受けたことがある方もいるかもしれません。審査員も人間です。忙しさ、業務量、社内プレッシャーなどによって、対応にムラが出ることもあります。

特に、繁忙期(年度末・補助金の締切直前など)は問い合わせも多く、1人の審査員が複数案件を抱えていることもあります。そのため、やや素っ気ない対応をされたり、いつもより細かく指摘されたりといったことも起こり得ます。

しかし、これは「感情的な八つ当たり」ではなく、厳格に基準を適用しようとする姿勢の表れと考えるべきです。曖昧なまま通してしまうと、後々大きなトラブルになる可能性もあるため、あえて厳しくチェックする審査員も多くいます。

逆も然り!手厚いサポートやアドバイスを受けられることも

・指摘内容の背景や考え方を丁寧に説明してくれる

・補正案の作成方法や根拠資料の探し方を教えてくれる

・「今回はここまでならOKにしますが、次回は必ず修正を」と猶予を与えてくれる

・制度改正の最新情報を事前に教えてくれる

このような審査員との関係性が築けると、申請側も非常に安心感があります。企業によっては、あえて「担当者指名制」を設けているところもあり、過去に相性が良かった審査員を再指名できる仕組みも存在します。

まとめ

審査機関は、法令・制度に基づき、公正かつ中立的に評価を行う重要な存在です。しかし、制度の解釈にはグレーゾーンも存在し、審査員ごとの「判断のゆらぎ」が生じることもあります。

こうした違いに不満を感じることもあるかもしれませんが、大切なのは「審査員を敵ではなくパートナーと考えること」です。丁寧に資料を作り、コミュニケーションをしっかり取り、誠実な対応を心がければ、多くの審査員は真摯に対応してくれます。

制度や基準は年々変化していきます。情報をアップデートし続けながら、信頼できる審査機関・担当者との関係性を築いていくことが、建築業務の質と効率を大きく左右するのです。

建築確認申請は、実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築確認申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりを届きます。