地球温暖化の進行を食い止めるため、日本各地でさまざまな脱炭素の取り組みが進んでいます。東京都もその例外ではなく、家庭部門のCO₂排出量削減を目指して「東京ゼロエミ住宅」制度を推進しています。本記事では、「東京ゼロエミ住宅 助成金」について、初めて聞いた方にも分かりやすく解説していきます。

Contents

ゼロエミ住宅とは?

「ゼロエミ住宅」とは、「ゼロ・エミッション住宅」の略で、「排出ゼロ住宅」とも呼ばれます。ここでいう“排出”とは、主にCO₂(二酸化炭素)などの温室効果ガスを指します。つまり、ゼロエミ住宅は、住宅の使用に伴うCO₂排出を限りなくゼロに近づけることを目的とした住まいのことです。

東京都では、家庭部門からのCO₂排出量が大きな課題とされており、これを削減するために「東京ゼロエミ住宅」の制度を設けています。都が定めた基準を満たす住宅に対しては、助成金が交付される仕組みとなっています。

以下では、ゼロエミ住宅の特徴について、より具体的に見ていきましょう。

高断熱性能の確保(省エネの基本)

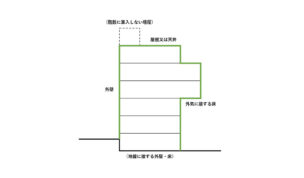

ゼロエミ住宅のもっとも重要な要素の一つが高断熱性能です。外気温の影響を受けにくい家にすることで、冷暖房に使うエネルギーを最小限に抑えることができます。

一部の具体例ですが、以下のような対策が取られます。

・壁や屋根、床に高性能な断熱材を施工

・高断熱サッシ(Low-E複層ガラスなど)の導入

・気密性の高い構造(すき間風を防ぐ)

これらによって、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境が実現できるため、冷暖房に依存せずに快適に過ごせます。

最短本日中までにそろう

省エネ性能を高める設備の導入(省エネ設備)

ゼロエミ住宅では、家の中で使用する設備を省エネ仕様にすることで、住宅の省エネ性能を高めることができます。下記に一例を示します。

LED照明:消費電力が少なく長寿命

高効率給湯器:エコキュートやエコジョーズなど

高効率エアコン:区分(い)以上のエアコン

これらの設備により、住宅の省エネ性能を高められます。

再生可能エネルギーの活用(エネルギーを自給)

ゼロエミ住宅では、「使うエネルギーを減らす」だけでなく、「クリーンなエネルギーを使う」という視点も重視されます。

その代表が太陽光発電システムの導入です。太陽光発電を利用すれば、日中に家庭で使う電気を自給自足できるだけでなく、余剰電力を売電することも可能です。一部の例としては以下の通りです。

太陽光発電システム:太陽光のエネルギーを利用して発電するシステム

太陽熱利用システム:集熱器によって集めた太陽熱を、給湯および暖房に利用するシステム

地中熱利用システム:ヒートポンプの熱源として空気熱の代わりに地中熱を利用するシステム

いずれかを設置することで「使う・作る・貯める」を一体化し、CO₂排出量の大幅削減が実現できます。

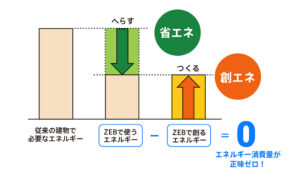

トータルでのエネルギー収支を最適化

東京ゼロエミ住宅の究極の目標は、「エネルギー収支をできる限りゼロに近づける」ことです。これは「ZEH(ゼッチ)=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」にも通じる考え方であり、

・エネルギーをなるべく使わず(断熱・省エネ)

・使った分を再生可能エネルギーでまかなう

というアプローチによって、CO₂の排出量を「実質ゼロ」に近づけていきます。

住む人にもメリットが大きい

ゼロエミ住宅は環境に優しいだけでなく、住む人にとっても多くのメリットがあります

・冷暖房費の削減(光熱費が安くなる)

・ヒートショックなどの健康リスクが減る

・災害時でも自立可能なエネルギー確保

・助成金による導入コストの軽減

・長期的な資産価値の維持・向上

このように、環境対策であると同時に、快適・健康・経済的な暮らしにも直結しているのがゼロエミ住宅なのです。

助成金の目的と背景

東京都では、CO₂の排出量を2030年までに半減させるという目標を掲げています。しかし、既存住宅の多くは断熱性能が低く、冷暖房に多くのエネルギーを消費しています。

そこで東京都は、環境性能の高い「東京ゼロエミ住宅」の新築・購入・改修を促進するために、助成金制度を設けました。住宅購入者や建築主が費用負担を軽減できるようにすることで、より多くの人が環境性能の高い住まいを選びやすくする狙いがあります。

対象となる住宅の条件

「東京ゼロエミ住宅助成金」の対象となる住宅は、主に以下の2つに分類されます。

新築の住宅

都内に建てられる戸建、又は共同住宅(床面積の合計が 2,000平方メートル未満)

東京都が定める「ゼロエミ住宅仕様書」に基づいて設計・施工されていること

助成対象者は新築住宅の建築主(個人・事業者)、太陽光発電設備・蓄電池及びV2Hのリース事業者

助成金の金額と内容

助成金の金額は、住宅の種類や内容によって異なります。以下は2024年度の例です(年度により変動あり)

| 水準C | 水準B | 水準A | |

| 戸建住宅 | 40万円/戸 | 160万円/戸 | 240万円/戸 |

| 集合住宅等 | 30万円/戸 | 130万円/戸 | 200万円/戸 |

複数の専門家からの提案を受け取りましょう

助成金の申請方法

助成金を受け取るには、指定された方法で申請を行う必要があります。主な流れは以下のとおりです。

1.事前相談・登録:建築主が東京都に事前登録し、仕様書に沿った計画を立てる

2.申請書の提出:着工前に申請書類を提出

3.工事完了後の報告:工事完了後、東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書を提出

4.補助金交付:審査を経て、指定口座に補助金が振り込まれる

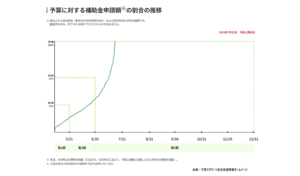

※助成金には予算上限があるため、早期終了することもあります。最新情報は必ず東京都の公式サイトを確認してください。

注意点とよくある質問

Q1:誰でも申請できますか?

A1:申請には、東京都内での建築であることが前提です。

Q2:他の助成金と併用できますか?

A2:国のZEH補助金や、太陽光発電に関する補助金などとの併用が可能な場合があります。ただし、重複補助が認められていない項目もあるため、事前に確認が必要です。

Q3:申請はいつからできますか?

A3:年度ごとに受付期間が設けられております。毎年内容が更新されるため、事前にスケジュールを把握しておくことが大切です。

国や都の補助事業との併給可否

国や都が実施する他の補助事業と東京ゼロエミ住宅の助成事業との併給の可否は次の通りです。

本助成金と併給可

「子育てグリーン住宅支援事業」 ←New!

(子育て世帯または若者夫婦世帯を対象とする「長期優良住宅及びZEH水準住宅」への補助)

※同事業の「GX志向型住宅」への補助は併給できませんので、ご注意ください。

「子育てエコホーム支援事業」

「地域型住宅グリーン化事業」

「こどもエコすまい支援事業」

「子育て支援型共同住宅推進事業」

「東京ゼロエミポイント」(冷蔵庫の買替のみ)

「東京こどもすくすく住宅供給促進事業」

ただし、こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸及び共用部分等が対象。詳細は、住宅政策本部子育て支援住宅担当までお問い合わせください。

本助成金と併給不可

「子育てグリーン住宅支援事業」←New!

(全世帯を対象とする「GX志向型住宅」への補助)

「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化支援事業」

「次世代ZEH+実証事業」

「集合住宅のCO2化促進事業(ZEH-M)」

「LCCM住宅整備推進事業」

「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費 補助金(給湯省エネ事業)」

「東京ゼロエミポイント」(エアコン、給湯器及びLEDの買替)

その他東京都環境公社(クールネット東京)が実施している「太陽光発電設備」「蓄電池」「エコキュート」「エネファーム」「V2H」等に対する助成事業(一覧はこちら(外部サイト) )

関連記事

まとめ

東京ゼロエミ住宅助成金は、省エネ性能の高い住宅を普及させるための非常に有用な制度です。初期費用が高くなりがちな高性能住宅ですが、助成金を活用すればコストを抑えて導入が可能になります。

新築を計画している方、またはリフォームを検討している方は、ぜひこの補助制度を活用し、快適で環境にも家計にも優しい住まいを実現してみてはいかがでしょうか。

助成金申請は、実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の取得は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりを届きます。