Contents

非住宅建築で求められる省エネ基準

建築物省エネ法と適合義務

日本において建築物の省エネルギー性能を担保する枠組みとして定められているのが「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」です。この法律は2015年に制定され、その後の改正で段階的に対象範囲が広がってきました。

計算の流れ

外皮性能計算の要否

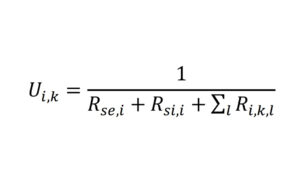

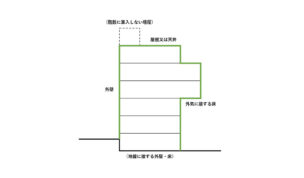

住宅における省エネ計算では外皮性能(UA値・ηA値)が中心的な評価項目となりますが、非住宅建築ではやや性格が異なります。非住宅建築の省エネ計算は、主に「一次エネルギー消費量」の算定に重きが置かれ、外皮性能の計算は補助的な位置づけとなるケースが多いのです。 ただし、建物用途によっては外皮性能を評価する「PAL*(外皮平均日射熱取得率)」の計算が必要となります。

これは、外壁や窓などからどれだけ日射熱が侵入するかを評価する指標で、特に冷房負荷の大きい建物で重視されます。つまり、全ての非住宅建築で外皮計算が必須というわけではありませんが、用途や規模によっては避けて通れない場合があるため、設計初期に要否を判断することが重要です。

一次エネルギー消費量の計算手順

非住宅建築の省エネ計算の中心は「設計一次エネルギー消費量」の算定です。これは建物内で使用される空調、換気、照明、給湯、昇降機などの設備が消費するエネルギーを合算し、基準一次エネルギー消費量と比較して評価します。 一次エネルギー消費量の計算手順はざっくりまとめると以下のようになります。

- 建物情報の整理

延床面積、用途、地域区分などの基本情報を確認。- 設備仕様の確認

空調方式、換気システム、照明器具の種類や効率、給湯設備の仕様、エレベーターの台数などを整理。- 入力データの作成

部位ごとの性能や設備効率を一覧化し、省エネ計算ソフトに入力可能な形式に整える。- ソフトによる計算

「非住宅版WEBプログラム」や市販ソフトに入力し、設計一次エネルギー消費量を算出。- 基準値との比較

基準一次エネルギー消費量を下回れば適合、上回れば設計の見直しが必要。

この計算プロセスを通じて、建築計画が省エネ法に適合しているかが判定されることになります。

関連記事

最短本日中までにそろう

建築確認での提出書類

省エネ適合判定書

建築確認には「省エネ適合判定書」の提出が必須です。これは計算結果をまとめた正式な書類で、適合判定機関による審査を経て交付されます。設計者は、省エネ計算結果と必要図書を提出し、判定を受けることで建築確認に進むことができます。 判定書には、一次エネルギー消費量の計算結果や、必要に応じてPAL*など外皮性能に関する数値も記載されます。適合判定が下りなければ、設計変更を行い再度審査を受ける必要があるため、早い段階で省エネ計算を進めておくことが実務上のポイントです。

設計図面との整合性チェック

建築確認においては、省エネ計算の数値が設計図面の内容と一致しているかどうかも厳しくチェックされます。例えば、計算では高性能な断熱材を使用するとしているのに、設計図面上では一般的な仕様になっている場合、不整合と判断され不適合となります。

したがって、計算と図面を別々に進めるのではなく、設計段階から計算を意識し、両者を整合させながら進めることが重要です。これにより、後から修正作業が発生するリスクを低減できます。

非住宅省エネ計算でよくある課題

設計段階での不整合

非住宅の省エネ計算では、設計段階での情報不足や整合性欠如が課題となりやすいです。特に設備仕様が確定していないまま計算を行うと、後から数値が変動し、再計算や設計変更が必要になるケースが少なくありません。

また、意匠設計と設備設計の情報共有が不十分であると、建築確認の段階で整合性を欠き、審査に時間がかかる原因となります。 設計者同士が密に連携し、必要情報を早期に確定させることが、スムーズな省エネ計算につながります。

専門ソフトの習熟度不足

省エネ計算は「非住宅版WEBプログラム」や市販の有料ソフトを用いて行うのが一般的ですが、ソフトの操作に慣れていない場合は入力ミスや設定間違いが起こりやすいです。

特に非住宅は用途ごとに条件設定が複雑で、照明スケジュールや空調方式などの入力項目が多いため、経験不足の担当者が扱うと誤差が生じやすくなります。 そのため、計算担当者には一定の習熟度が求められ、経験が不足する場合には必要に応じて研修や外部サポートを受けることも検討すべきです。

関連記事

まとめ

非住宅建築における省エネ計算は、住宅に比べて対象設備や計算項目が多く、複雑さが格段に増します。設計事務所や建設会社がすべてを自力で行うのは容易ではなく、案件の規模や内容によっては専門業者に外注するのが現実的です。

特に2,000㎡以上の大規模非住宅建築物は2024年4月以降、用途に応じてBEIの水準が引き上げられており、専門的な省エネ代行会社などへの外注が推奨されます。

一方、比較的シンプルな用途の小規模建物では、自社で省エネ計算を行うことでコスト削減やスキル向上につなげることができます。

重要なのは、自分で行う範囲と外注に委ねる範囲を明確に線引きし、効率的かつ確実に省エネ基準適合を達成することです。

省エネ計算は一見複雑で難しい作業に思えますが、正しい知識と手順を踏めば確実に対応できます。設計者は法律や基準の背景を理解し、ソフトや外部リソースを活用しながら、省エネに適合した建築を実現していくことが求められます。

省エネ計算は、「エネカル」のプロ達に相談しましょう

省エネ計算や、建築確認申請は専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」のプロから最大15社からサクッと最短1日で見積もりが届きます。