建築物に必要とされてゆく省エネ性能

2017年、建築物の省エネ性能の向上を図るため、「建築物省エネ法」が誕生しました。この法律により、省エネ基準への適合義務が課せられ、その対象は、徐々に拡大しています。

・2025年:原則すべての建築工事に、省エネ基準への適合義務が課せられる

・2030年:新築建物の平均値がZEH・ZEB水準とすべく、段階的に基準を引き上げ

このような計画が掲げられ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、様々な政策が実行されようとしています。

これらの政策による省エネ基準は全て、「省エネ性能」を評価することで、適合の是非を確認することになります。とはいえ、この「省エネ基準」とは、いったい何を指すのでしょうか

この記事を読むと、以下の内容を理解することができます。

・「省エネ性能」とは何なのか

・「省エネ性能」は、どのような要素で構成されるのか

省エネ性能について理解し、実行されようとしている様々な政策に対応していきましょう。

「省エネ性能」とは?

建築物の「省エネ性能」とは、建物で消費されるエネルギー消費を数値化したものとなります。省エネ性能が高い建物はエネルギーの消費が少ない、ということになります。エネルギーの消費を減らし、省エネ性能を高めるための手法は、「負荷の低減」と「エネルギーの効率的使用」の2つに分類して考えることができます。

「負荷の低減」は、室温を快適な温度にするために必要となる熱量(暖冷房負荷)や、お風呂やシャワーに必要なお湯を沸かすための熱量(給湯負荷)を低減させる手法となります。ざっくり説明すると、「断熱を強化する」ということです。負荷が少なければ、エネルギー消費も少なくなり、省エネ性能の向上につながります。

「エネルギーの効率的使用」は、必要となる熱量や電力を、少ないエネルギーで生み出すための手法です。部屋を明るくするための照明器具も、白熱灯よりLEDの方が効率が良いと言われているように、少ないエネルギーで必要な熱量や電力を生み出せる設備を採用することで省エネ性能は向上します。

省エネ性能の2つの要素

省エネ性能を高めるための手法は、「負荷の低減」「エネルギーの効率的使用」の2つに分類できる話をしました。

これらの分類に対応する要素があります。

・外皮性能(負荷の低減に関連する要素)

・一次エネルギー消費量(エネルギーの効率的使用に関する要素)

この2つの要素により、建築物の省エネ性能を評価することができます。省エネ性能を評価する際、ポイントとなるのは、「建築物の用途」になります。建築物の用途が「住宅」か、「非住宅」かにより、省エネ性能の基準が変わることが理由です。

例えば、外皮性能については、住宅に対しては基準が定められている一方、非住宅に対して外皮性能の基準は定められていません。しかし、非住宅も住宅と同様、省エネ性能を評価するためには、外皮性能について把握しておく必要があります。このことについては、後程ご説明いたします。

住宅と非住宅の違い

「住宅」とは、ざっくり説明すると、以下の用途に該当する建築物のことを言います。

・一戸建ての住宅(08010)

・長屋(08020)

・共同住宅(08030)

・寄宿舎(08040)

・下宿(08050

主な用途が居住であるこれらの建築物が「住宅」に分類されます。リストの内、かっこ内の数値は、建築基準法で定められている建物別の用途区分番号です。

「非住宅」は、住宅以外の建築物のことを言います。事務所や物販店舗、飲食店や老人ホーム、病院や診療所など、主な用途が居住でないものが「非住宅」に分類されます。

住宅の省エネ基準

住宅に対しては、「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」、2つの要素について、基準が設けられています。この内、外皮性能の基準については、以下の2つの要素に分解されます。

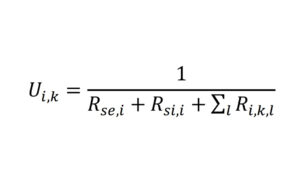

・外皮平均熱貫流率UA値(熱に逃げやすさを数値化した指標)

・冷房期平均日射熱取得率ηAC値(冷房時の日射取得のしやすさを数値化した指標)

読みはそれぞれ「ゆーえーち」と、「いーたえーしーち」となります。

一次エネルギー消費量については、基準値に対する設計値の割合で、性能を評価します。

BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

読みは、「びーいーあい」となります。BEIの値は、小さくなるほど、省エネ性能が高いことになります。

2023年8月時点における住宅の基準は以下の表のとおりです。

| 地域区分 | 外皮平均熱貫流率 UA値 | 冷房期平均日射熱取得率 ηAC値 | 一次エネルギー消費量 BEI |

| 1地域 | 0.46以下 | – | 1.0以下 |

| 2地域 | 0.46以下 | – | 1.0以下 |

| 3地域 | 0.56以下 | – | 1.0以下 |

| 4地域 | 0.75以下 | – | 1.0以下 |

| 5地域 | 0.87以下 | 3.0以下 | 1.0以下 |

| 6地域 | 0.87以下 | 2.8以下 | 1.0以下 |

| 7地域 | 0.87以下 | 2.7以下 | 1.0以下 |

| 8地域 | 0.87以下 | 6.7以下 | 1.0以下 |

表中、「地域区分」という言葉があります。これは、各地域の外気温傾向や設備機器等の実態を踏まえて、日本国内を8つに分けた区分となります。地域区分は以下のURLからダウンロードすることができます。ページ下側にある「入力補助ツール・補足資料」の内「基本情報」のデータになります。

出典:住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム

【 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム – プログラム (lowenergy.jp) 】

多くの情報が出ましたが、住宅の省エネ基準関する要点は、4つにまとめられます。

・UA値・ηAC値・BEIの3つの基準が定められている

・外皮平均熱貫流率UA値は、地域区分ごとに基準値が異なる

・冷房期平均日射熱取得率ηAC値は、一部の地域のみに基準が設けられている

・地域区分に関係なく、BEIの基準値は1.0以下となる

現在、住宅については省エネ基準への適合が”努力義務”でとどまっています。しかし、2025年には、原則すべての住宅に対し、省エネ基準への適合義務が課せられる計画となっています。

この際、住宅の工事を開始する前に、省エネ基準へ適合することを、申請手続きにより示す必要があるため、注意が必要です。

非住宅の省エネ基準

住宅とは異なり、非住宅に対しては「一次エネルギー消費量」の基準のみが定められています。一次エネルギー消費量は、住宅と同様、BEIで性能を評価することになります。

・BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

BEIの値は、小さくなるほど、省エネ性能が高いことになります。

非住宅において、外皮性能の基準は設けられていませんが、外皮性能は一次エネルギー消費量に一定の影響を与えることになります。

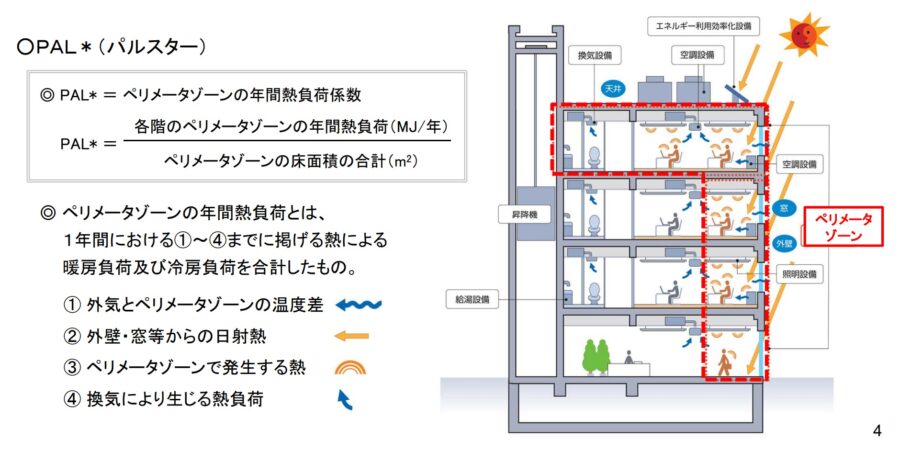

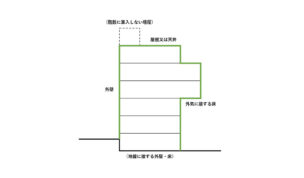

このことに関連する指標が「PAL*(パルスター)」になります。PAL*は、ペリメータゾーンの年間熱負荷係数を示し、建物外周部における冷暖房に関する負荷をまとめた指標になります。冷暖房の負荷を考慮するために外気と内部の温度差等の情報を活用するため、非住宅建築物においても地域区分が省エネ性能に影響を及ぼすことになります。

出典:国土交通省資料「省エネ基準の概要」

【 001500252.pdf (mlit.go.jp) 】※ページ数:4

PAL*の性能を向上させると、冷暖房に関する負荷を低減することにより、空調に関するエネルギー消費量を減らすことができます。このため、PAL*の性能向上は、BEIの性能向上にもつながります。

また、BEIの値は2024年に基準値が引き上げられます。引き上げた後の基準値は、以下の表のとおりです。

| 大規模建築物の用途 (延べ床面積2,000㎡以上) | 現状のBEI基準 (2023年現在) | 引き上げ後のBEI基準 (2024年4月以降) |

| 工場・倉庫等 | 1.0以下 | 0.75以下 |

| 事務所・学校・ホテル・百貨店等 | 1.0以下 | 0.80以下 |

| 病院・飲食店・集会所等 | 1.0以下 | 0.85以下 |

引き上げの対象は、延べ床面積が2,000㎡以上となる大規模非住宅建築物となります。将来的には、中規模・小規模の非住宅建築物に対しても、省エネ基準の引き上げが計画されているようです。

非住宅の省エネ基準に関する要点は、3つにまとめられます。

・BEIの基準のみが定められている

・外皮性能の基準は存在しないが、空調のエネルギー消費に影響を及ぼす

・2024年4月に大規模非住宅建築物の基準が引き上げられる

まとめ

建築物の省エネ基準について解説をしました。要点は次のとおりです。

・省エネ性能は「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の2つの要素に分解できる

・住宅と非住宅で省エネ性能の基準は異なる

・住宅には「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の両方の基準がある

・非住宅には「一次エネルギー消費量」の基準のみが定められている

・2024年には、大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられる

・2025年、原則すべての住宅は、省エネ基準へ適合しなくてはならない

2050年のカーボンニュートラルに向け、国は省エネ性能に関する様々な施策を計画しています。これらの内容を押さえ、省エネ性能に関する様々な変化に柔軟に対応していきましょう。