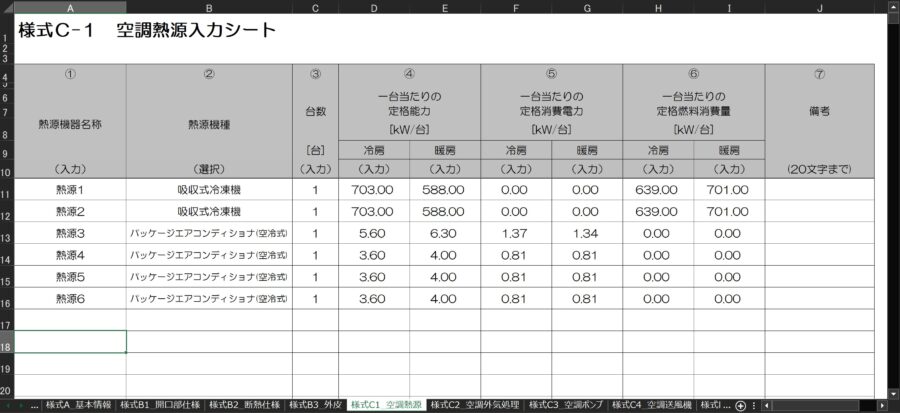

「空調熱源」という概念はご存じですか?モデル建物法を活用した計算上、「様式C-1 空調熱源入力シート」にて、能力等を入力する空調機械のことを指します。

出典:国立研究開発法人 建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」

【 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (kenken.go.jp) 】※5.2 サンプル1

ひとえに空調熱源といえど、評価対象設備やその根拠など、さまざまなルールが存在しています。この記事を読むと、評価対象となる空調熱源の種類や、その根拠など、基本的なルールを知ることができます。モデル建物法で入力をする空調熱源マスターして、楽に申請手続きを突破しましょう!

Contents

空調熱源とは

冷房による”涼しや”、暖房による”温かさ”を生み出す機械のことを言います。いわゆる、”熱”を生み出す機械であるため、室内機と室外機がセットになっている機器であれば、多くは室外機が空調熱源となります。例えばルームエアコンがこのようなケースに該当します。

モデル建物法で評価できる空調熱源の種類

モデル建物法で評価することができる空調熱源の種類は、「モデル建物法 入力マニュアル」で確認することができます。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」【 modelv3_manual_20240401.pdf (lowenergy.jp) 】

このマニュアルの中、表3-2-1(P.73~)に熱源機種の選択肢がまとめられています。原則は、この表に基づいて空調熱源を入力するルールとなっています。非常に多種類の空調熱源が存在しますが、ここでは代表的なものをまとめます。

・パッケージエアコンディショナ(空冷式)

・ガスヒートポンプ冷暖房機

・ルームエアコンディショナ

・電気式ヒーター等

省エネ計算の対象となる非住宅に、このような機器が存在する場合、基本的にモデル建物法で評価する空調熱源となります。

最短本日中までにそろう

モデル建物法で評価対象外となる空調熱源

評価できる空調であっても、モデル建物法では評価しないケースもあります。主なケースは、2種類あります。

・厨房の空調設備

・換気設備による排熱を冷房で代替する場合の冷房設備

いずれも、計算プログラムの仕組み上、想定されていない用途であることが評価対象外となる理由です。このような用途の空調熱源が存在する場合は、設計図面にその旨を明示した上で、「様式C-1 空調熱源入力シート」の入力対象外とします。

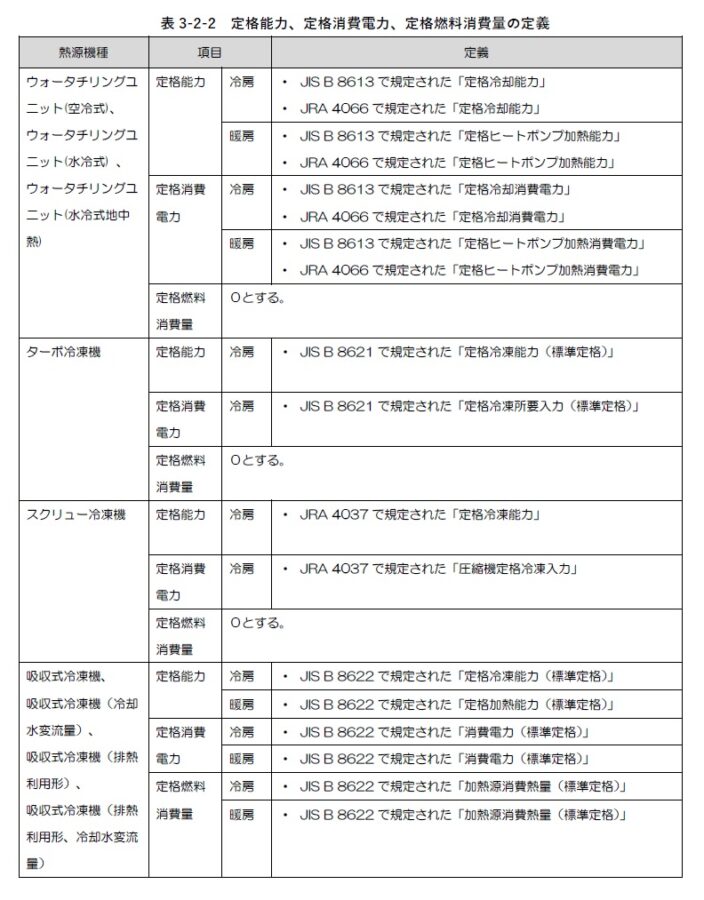

空調熱源の性能値の根拠となる規格

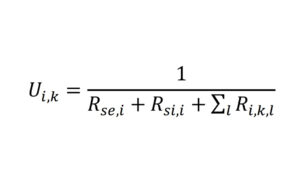

「様式C-1 空調熱源入力シート」では、先ほどご紹介した空調熱源の能力や消費電力等の「能力値」を入力します。このような「能力値」は、所定の規格に基づく値であることが求められます。要は、「根拠のない値を計算上入力する訳にはいかない」ということです。「モデル建物法 入力マニュアル」上では、表3-2-2(P.77~)に空調熱源の種類別で能力値の根拠がまとめられています。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」【 modelv3_manual_20240401.pdf (lowenergy.jp) 】

代表的な空調熱源における能力値の根拠を表でまとめます。

パッケージエアコンディショナ(空冷式)

| 能力値 | 根拠となる規格 |

| 定格能力(冷暖房) 定格消費電力(冷暖房) | 以下のいずれかの規格に該当する「定格能力」「定格消費電力」 ・JIS B 8616 ・JRA 4002 ・JRA 4053 ・JRA 4069 |

| 定格燃料消費量 | 冷暖房共に「0」とする |

ガスヒートポンプ冷暖房機

| 能力値 | 根拠となる規格 |

定格能力(冷暖房) 定格消費電力 定格燃料消費量 | 以下のいずれかの規格に該当する「定格能力」「定格消費電力」「定格燃料消費量」 ・JIS B 8627 ・JRA 4058 ・JRA 4069 |

ルームエアコンディショナ

| 能力値 | 根拠となる規格 |

定格能力 定格消費電力 | ・JIS C 9612 |

| 定格燃料消費量 | 冷暖房共に「0」とする |

まとめ

今回は、モデル建物法で評価をする空調熱源とその根拠について紹介しました。

・空調熱源は基本的には室内機ではなく室外機

・モデル建物法で評価できる空調熱源の種類はマニュアルから選択する

・モデル建物法で評価対象外となる空調熱源が存在する

・空調熱源の性能値の根拠となる規格が存在する

次回は、空調熱源の性能値の入力方法についてご紹介します。お楽しみに!

省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」はあなたの要望と専門家の得意をマッチングするサービスです。今すぐご利用できます。