2025年4月から、すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課せられます。このことにより、建物の工事着手前に、省エネ基準への適合審査が必要となります。

この記事を読むと、非住宅建築物で最も主流であるモデル建物法における、照明設備の計算方法を知ることができます。照明設備の計算方法をマスターして、ストレスなく適合審査を突破しましょう!

モデル建物法について知りたい方は、こちらの記事でご確認いただけます。

モデル建物法における照明設備の評価対象室

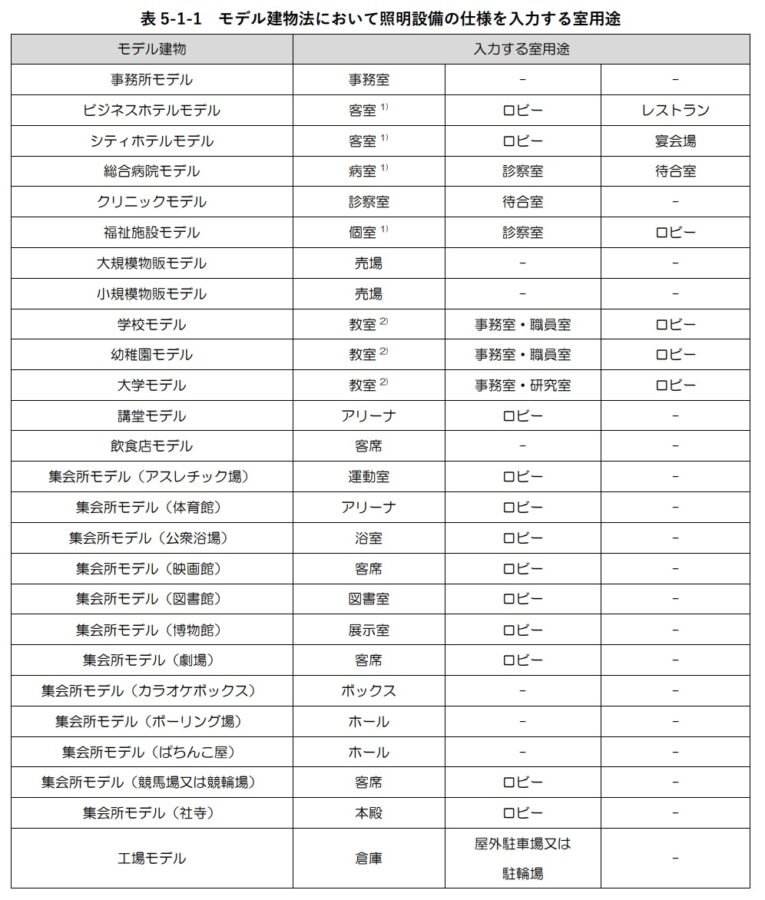

モデル建物法では、建物の用途に応じて建物形状や室用途などを仮定した「モデル建物」という要素が設定されます。この「モデル建物」により、照明設備の評価対象室が限定されます。そのため、比較的簡易に省エネ性能を評価することができます。

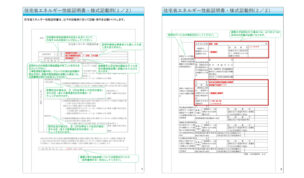

どの室が照明設備の評価対象となるのかは、モデル建物によって変わります。モデル建物による照明の評価対象室は、モデル建物法入力支援ツールマニュアルでご確認いただけます。

最新版(Ver.3.6)の、P.112に掲載されています。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」

評価対象となる照明設備

モデル建物法の評価対象室の中においても、評価対象外となる照明器具が存在します。評価対象外となる照明器具は、以下の通りです。

- 非常時のみ点灯する非常灯・誘導灯

- コンセント接続される照明器具で設計図書に記載のないもの

- 高度な機能や目的を有する照明

- 演出性確保のためのカラー照明

このような照明器具は、評価対象室に設置されていても、評価対象外となります。具体例もいかに挙げておきます。参考になさってください。

- 廊下に設置されている非常用照明や誘導灯

- コンセント接続されるタスク照明で図面に記載がないもの

- 手術室の無影灯

- 美術館における演出のための照明

- 広告灯

「目的は演出性確保であるが、カラー照明ではない」など、評価対象・対象外の判断に迷うケースもあります。困った際は、事前に審査機関にご相談することをお勧めします。

最低限必要な評価項目

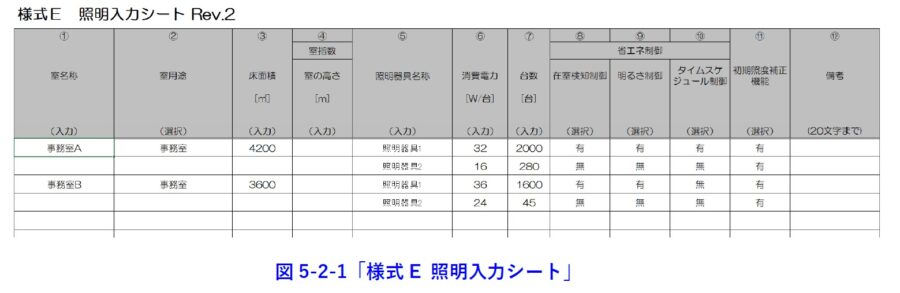

モデル建物法では、必要な情報をEXCELシートに入力します。必要事項が入力されたEXCELシートをWEBプログラムで読み込むことにより、省エネ性能を評価することができます。

出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」

照明設備の評価において、EXCELシートに入力が必要な項目は、以下の通りです。

- 評価対象室の名称

- 評価対象室の用途

- 評価対象室の床面積

- 評価対象室に設置される照明器具(評価対象)の名称

- 設置される照明器具(評価対象)の消費電力

- 設置される照明器具(評価対象)の台数

設計した建物からこれらの情報を読み取り、EXCELシートに入力することで、照明設備の評価をすることができます。

入力シートには、この他に以下の項目も設けられています。

- 評価対象室の高さ(室指数)

- 省エネ制御(在室検知・明るさ・タイムスケジュール)

- 初期照度補正機能

これらの項目は、省エネ性能をより高めたい場合に入力する情報となります。簡単に省エネ基準への適合審査をパスしたい場合は、入力を省略することをお勧めします。省エネ性能を高めるための項目については、次回の記事で解説する予定です。

最短本日中までにそろう

図面へ記載が必要な項目

照明設備の評価において、必要な図面と記載が必要な項目は、以下の表のとおりです。

| 図面名称 | 記載が必要な項目 |

| 機器表 | 照明設備の種別、仕様(消費電力とその根拠)及び数 |

| 各階平面図 | 縮尺、照明設備の位置 |

| 制御図 | 照明設備の制御方法 |

入力シートに必要な項目は、基本的に図面への記載が必要となります。上記の他、消費電力の根拠も図面に明示することが求められます。消費電力の根拠は、以下のとおりです。

- JIS C 8105-3で規定された方法により測定された値

- 日本照明工業会「ガイド114-2012」による値(蛍光灯、HID器具、白熱灯器具、LEDに限る)

また、上の表で示した必要項目は、1つの図面にまとめて記載することも可能です。お勧めのまとめ方は、以下の表のとおりです。

| 図面名称 | 記載が必要な項目 |

| 機器表 | 照明設備の種別、仕様(消費電力とその根拠) |

| 各階平面図 | 縮尺、照明設備の位置と数 |

規模が比較的小さい場合、機器表と平面図も1枚にまとめることが可能です。図書をまとめることで図書間の不整合も減り、審査による指摘を減らすメリットも見込めます。

まとめ

今回は、モデル建物法における照明設備の評価方法について解説しました。

- モデル建物により、照明設備の評価対象となる室が異なる

- 評価対象室に設置されている照明器具が評価対象となる場合もある

- 評価対象室の情報と、そこに設置する照明器具の情報をEXCELシートに入力する

- シートに入力する情報と消費電力の根拠は、図面で明示する必要がある

次回は、照明設備の省エネ性能をより向上させるための評価項目について解説します。お楽しみに!

省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」はあなたの要望と専門家の得意をマッチングするサービスです。今すぐご利用できます。