非住宅建築物の省エネ性能には、外皮性能の基準はありません。しかし、省エネ性能を評価するためには、外皮の情報を計算プログラムに入力する必要があります。

この記事を読むと非住宅建築物の外皮とはどこを指すのか、モデル建物法の計算において、外皮はどこを入力すれば良いのか、知ることができます。非住宅建築物の外皮について知り、少し面倒な外皮の入力をマスターしましょう。

非住宅建築物の外皮とは

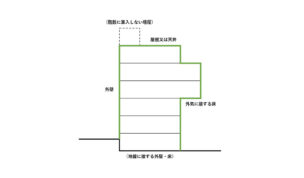

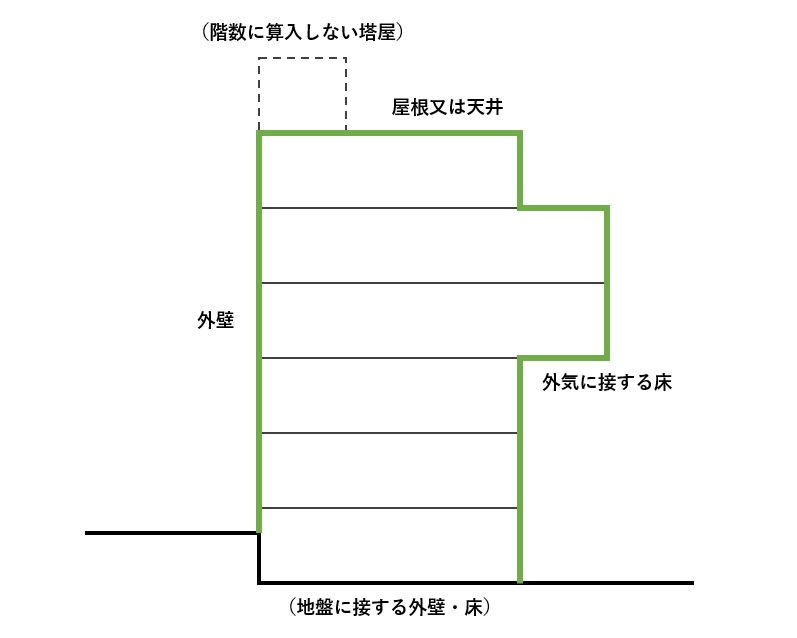

モデル建物法で省エネ性能を計算する場合、非住宅建築物の外皮は、以下に示すとおりです。

・屋根又は天井

・外壁

・外気に接する床

図で示すと、この記事のアイキャッチ画像のような形になります。かっこ()で囲われたの部分は、モデル建物法において、外皮に該当しない部分となります。

非住宅の外皮とはならない部分

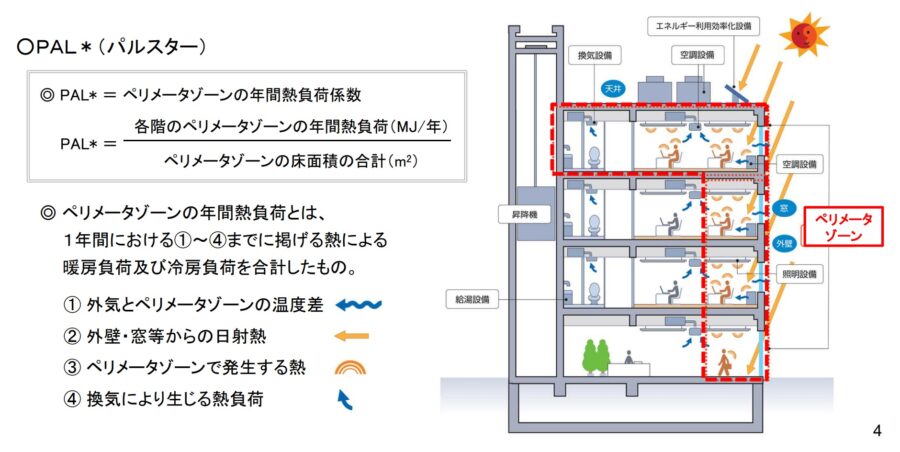

非住宅建築物において、断熱性などの外皮の性能は、ペリメーターゾーンの空調負荷に影響を与える”要素”となっています。「ペリメーターゾーン」と言うのは、外の熱環境の影響を受けやすい建物外周部分のことです。

出典:国土交通省資料「省エネ基準の概要」

このような考え方により、モデル建物法において以下に示す部分は外皮には該当しません。

・階数に算入しない塔屋部分の屋根・外壁

・その他の床(1階床など、外気に接しない床)※標準入力法では、外皮として入力します。

・地盤に接する外壁・床

・天井段差の部分

その他の床、天井段差については、省エネ計算を審査する審査機関や行政庁により、外皮として算入が求められるケースもあるようです。

モデル建物法を活用した計算書を用いて、省エネ適判などの申請をされる際は、事前に確認しておくことをお勧めします。

モデル建物法の計算における注意事項

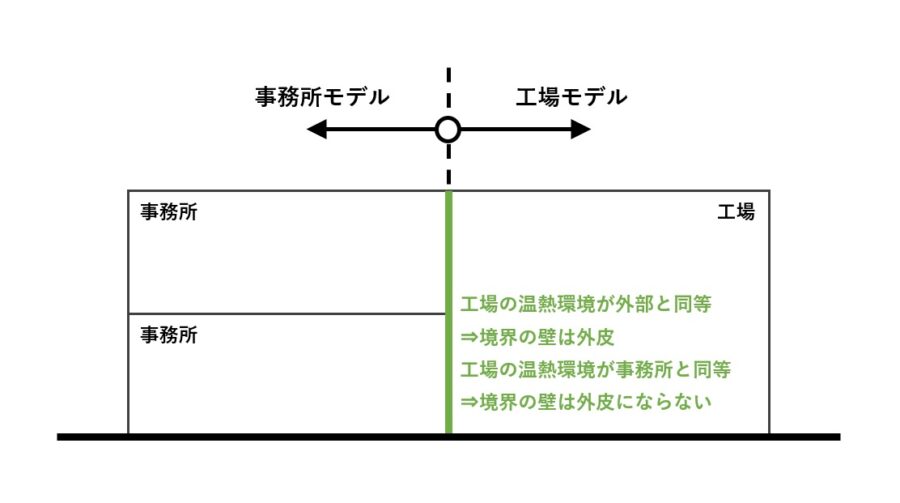

モデル建物法の大きな特徴として、建物の用途ごとに定められた“モデル建物”を用いて計算することが挙げられます。

中には、モデル建物が複数存在する建築物があります。こういったケースにおいて、注意事項があります。

例えば、上図のように、事務所モデルと工場モデルの複合となる建物において、相互の境界となる壁について、条件によって扱いが変わります。境界となる壁の扱いは、以下のとおりです。

・工場の温熱環境が外部と同等の場合・・・境界の壁は外皮になる

・工場の温熱環境が事務所と同等の場合・・・境界の壁は外皮にならない

このように、隣接する空間の温熱環境により、外皮となるケース、外皮とならないケースの両方の可能性が存在することに注意しましょう。

最短本日中までにそろう

外皮の寸法のとり方

非住宅(モデル建物法)における外皮は、

・屋根又は天井

・外壁

・外気に接する床

の3種類であることを説明しました。モデル建物法の計算においては、これらの部分の面積を入力する必要があります。ではこれらの部分の寸法は、どのように押さえれば良いのでしょうか?水平方向・鉛直方向の2つの観点で解説します。

水平方向の寸法の押さえ方

水平方向の寸法の押さえは、“壁芯”が基本となります。

“壁芯”から”対になる壁芯”が、天井や外気に接する床の面積算定に用いる幅になり、奥行になる、という考え方です。

これは、建物の床面積を算定する基準と同じです。天井や外気に接する床は、床面積を算定する時と同じ考え方で、外皮面積を算定することができます。

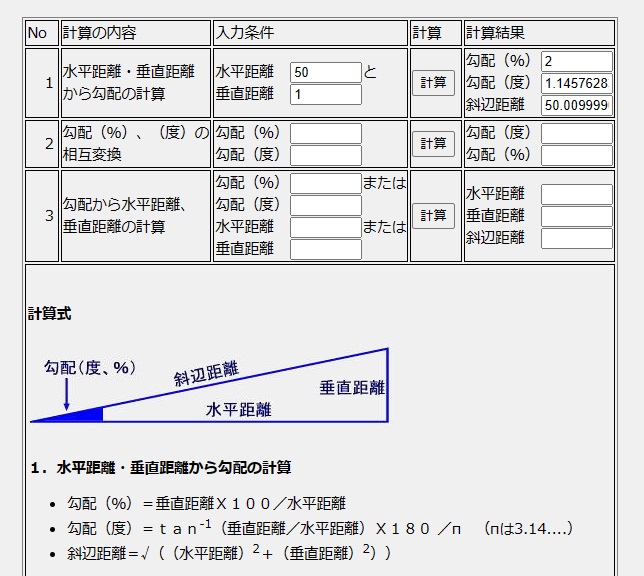

なお、屋根については、一部の例外を除いて、勾配を考慮する必要があります。「幅×奥行」で算定した面積に、勾配による倍率である「伸び率」を乗じる方法がオススメです。

例えば、

・屋根勾配:1/20(伸び率:1.00124)

・勾配を反映する前の面積:100㎡

である場合、屋根面積は以下のように計算できます。

屋根面積 = 100 ㎡ × 1.00124 = 100.124 ≒ 100.12㎡

屋根勾配による伸び率は、直角三角形の「斜辺÷底辺」で計算できます。勾配(水平長さと垂直長さ)から斜辺の長さを計算する方法は、こちらのサイトが参考になります。

出典:TOM’s Web Site 勾配計算

なお、モデル建物法では、屋根勾配が1/100程度である場合、勾配を屋根面積に反映させる必要はありません。「1/100」程度が、具体的にどの範囲をさすのか、審査機関や行政庁により扱いが異なります。困った際は、問い合わせすることをお勧めします。

鉛直方向

鉛直方向の寸法は「階高」の合計となります。「階高」は文字通り、階ごとに高さが決まります。中間階の「階高」の押さえ方は、2種類あります。

1,下端:床スラブ上面、上端:上階床スラブ上面

2,下端:フロアレベル、上端:上階フロアレベル【オススメ】

地階を除く最下階の「階高」の算定方法も、2種類となります。

1,下端:地盤面(グランドレベル)、上端:上階床スラブ上面

2,下端:フロアレベル、上端:上階フロアレベル【オススメ】

最上階の「階高」の算定方法は、4種類となります。

1,下端:床スラブ上面、上端:屋根スラブ上面(屋根スラブがある場合)

2,下端:フロアレベル、上端:屋根スラブ上面(屋根スラブがある場合)【オススメ】

3,下端:床スラブ上面、上端:断熱下端(屋根スラブがない場合)

4,下端:フロアレベル、上端:断熱下端(屋根スラブがない場合)【オススメ】なお、天井断熱において、断熱材と天井仕上げが接している場合は、階高の上端は天井面とすることができます。

これまでお伝えした情報を踏まえて、オススメする寸法の押さえ方を整理すると、以下のようになります。

1,下端:地階を除く最下階のフロアレベル

2,上端①:屋根スラブ上面(屋根スラブがある場合)

3,上端②:最上階の屋根断熱下端(屋根スラブがない屋根断熱の場合)

4,上端③:最上階の天井面(屋根スラブがない天井断熱の場合)

下端は最下階のフロアレベル、上端は屋根スラブの有無や断熱材の設置場所により、3パターンに分かれる形となります。

“下端”と”上端”を理解して、階高の押さえ方をマスターしましょう。

まとめ

モデル建物法で省エネ性能を計算する場合における、非住宅の外皮と寸法の押さえ方について解説しました。

・非住宅の外皮は、「屋根(天井)」「外壁」「外気に接する床」の3種類

・外気に接しない床や、天井段差、階数に算入しない塔屋は外皮にならない

・モデル建物が複数ある場合、モデル相互の境界となる壁が外皮となるケースもある

・外皮面積を算定する際の、水平方向の寸法の押さえは、壁芯となる

・外皮面積を算定する際の、鉛直方向の下端の押さえは、フロアレベルとすると簡単

非住宅の省エネ計算においても、外皮の仕様を入力します。モデル建物法においては、外皮の面積も、入力が必要となります。

どの部分が外皮なのか、外皮の面積はどのように算定するのか、概念と寸法の押さえ方を理解して、モデル建物法の外皮の入力をマスターしましょう。

省エネ適合性判定なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。

しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」はあなたの要望と専門家の得意をマッチングするサービスです。今すぐご利用できます。