Contents

外皮計算とは?

建物の断熱性能を数値化する仕組み

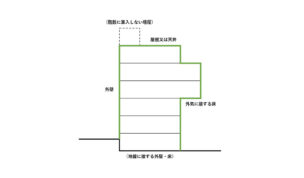

住宅や建築物の省エネ性能を評価する際、最も基本となるのが「外皮計算」です。外皮計算とは、建物の外壁・屋根・床・窓・ドアといった“外気に接する部分”を対象に、それぞれの熱の逃げやすさや日射の入りやすさを数値化する作業を指します。

建物全体の断熱性能を数値として把握できることで、冷暖房効率や快適性を評価することが可能となります。たとえば、断熱材を厚くする、窓の性能を高めるといった設計の工夫が、外皮計算に反映され、省エネ基準を満たしているかを確認できるのです。 外皮計算は省エネ基準適合の根拠となるだけでなく、施主への説明資料としても重要です。客観的な数値を示すことで「どれくらい省エネ性の高い住宅なのか」を理解してもらいやすくなり、信頼性の高い設計提案につながります。

UA値・ηA値の意味

外皮計算で用いられる代表的な指標が「UA値」と「ηA値」です。

UA値(外皮平均熱貫流率)は、建物全体からどの程度熱が逃げやすいかを示す数値で、値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。冬の暖房熱を逃さず、夏の外気熱を遮断できる住宅ほど、UA値は優れた数値となります。

一方、ηA値(平均日射熱取得率)は窓を通して日射熱がどの程度取り込まれるかを示す指標です。夏の過剰な日射を抑えることができれば冷房負荷を減らせ、冬には日射を取り込み暖房負荷を軽減できます。UA値とηA値の両方を適切に設計することで、四季を通じて快適かつ省エネな住宅を実現できるのです。

関連記事

外皮計算がむずかしい理由

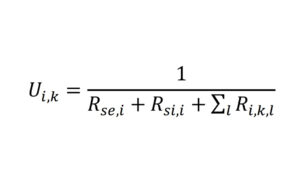

部位ごとの熱貫流率の計算

外皮計算が難しいとされる最大の理由は、建物を構成する各部位ごとの熱貫流率(U値)を正確に求めなければならない点にあります。壁、屋根、床といった部位にはそれぞれ異なる断熱材や仕上げ材が使われており、厚みや材質によって熱の伝わり方が異なります。 これらの情報を一つひとつ整理し、計算式に当てはめて正しいU値を導き出す必要があります。特に複雑な構成の外壁や複数の断熱材を組み合わせるケースでは計算の手間が増し、初心者にとっては大きなハードルとなります。

窓・玄関ドアなどの開口部の扱い

外皮計算で難しいポイントのひとつが窓や玄関ドアなどの開口部です。これらは壁よりも圧倒的に熱の出入りが大きいため、建物全体の性能に与える影響が大きくなります。 窓の性能を表す「熱貫流率」や「日射取得率」は、ガラスの種類や枚数、サッシの材質、スペーサーの構造によって異なり、メーカーごとのカタログ値を参照しなければなりません。また、方位や大きさによって日射取得の影響も変化するため、入力データを間違えると計算結果に大きな誤差が生じます。

設計図面との整合性が必要

外皮計算は机上の計算だけで完結するものではありません。最終的には設計図面や仕様書と整合している必要があります。たとえば、計算では高性能な断熱材を使用するとしていても、設計図面にその仕様が反映されていなければ不適合とされます。 設計図面との整合性を保つためには、意匠設計者と計算担当者が密に連携し、仕様変更があった際に迅速に計算へ反映させる体制が求められます。

実務上、この調整作業がスムーズにいかないことが外皮計算を難しくしている要因のひとつです。

自分で外皮計算を行う手順

必要なデータの整理

外皮計算を自分で行う場合、まずは必要なデータを整理することが出発点となります。

具体的には、平面図・立面図・断面図などの図面から外皮部分の面積を算出し、さらに外壁、屋根、床、窓、ドアなどの仕様をまとめます。 断熱材の種類・厚さ、ガラスの性能値、サッシの材質といった情報を一覧化しておくと、その後の入力作業が格段に楽になります。

ソフトへの入力

整理したデータを基に、省エネ計算用のソフトに入力します。

代表的なものには国土交通省が提供する「住宅版WEBプログラム」があり、無料で利用可能です。入力画面に沿って外皮の面積や性能値を入力すると、UA値やηA値が自動で算出されます。 市販の有料ソフトでは、より直感的な操作や図面との連携機能が備わっています。

設計事務所などで大量の案件を扱う場合などには業務の効率化に役立ちます。

結果のチェック

計算が終わったら、算出されたUA値・ηA値が省エネ基準を満たしているかを確認します。基準値を上回る(性能が不足する)場合は、断熱材の仕様を見直す、窓の性能を高めるなどの対策を検討します。 また、計算結果が図面や仕様書と一致しているかもチェックし、不整合があれば早めに修正しておくことが重要です。

最短本日中までにそろう

外皮計算を少しでも簡単にする方法

専用ソフトの活用

外皮計算を効率的に進めるには、専用ソフトの活用が欠かせません。国交省のWEBプログラムに加え、市販ソフトには入力補助機能や自動チェック機能が搭載されています。

市販ソフトの方が初心者でも比較的スムーズに扱えます。 特に市販の有料ソフトでは、過去に入力したデータをテンプレートとして活用できるため、同様の仕様を持つ案件では作業時間を大幅に短縮することが期待できます。

関連記事

標準仕様書を準備する

設計事務所や工務店で複数の住宅を手がける場合、あらかじめ「標準仕様書」を作成しておくことも効果的です。外壁や屋根の断熱材、サッシの種類など、よく使う仕様を一覧化しておけば、毎回ゼロから仕様を調べる手間が省けます。 これにより、外皮計算の精度を保ちつつ、効率的に作業を進められるようになります。

外注を利用してみる

どうしても外皮計算に時間を割けない場合や、案件が複雑で自力では難しい場合は、省エネ計算を専門に行う外注サポートを利用するのも一つの方法です。

外注費用は発生しますが、正確な計算結果を得られ、建築確認や補助金申請など、時間に余裕がない場合に安心です。

外注と自力計算を使い分けることで、効率的に業務を進めることができます。

まとめ

自分で行う場合の限界と工夫

外皮計算は、省エネ性能を客観的に示すための重要なプロセスですが、部位ごとの計算や図面との整合性確認など、専門性が高く手間がかかります。

自分で行う場合は、必要なデータを正確に整理し、専用ソフトを活用することが必須です。ただし、複雑な建物やスケジュールに余裕がない案件では、自力での計算に限界があると考えた方がよいでしょう。

建築確認までスムーズに進めるコツ

外皮計算をスムーズに進めるためには、設計段階から計算を意識し、図面と仕様書の整合性を常に確認することが重要です。また、標準仕様の活用や外注サポートを組み合わせることで、作業負担を軽減しつつ精度を確保できます。

「外皮計算はむずかしい」と感じるのは自然なことですが、正しい手順と工夫を重ねれば確実にクリアできます。

建築確認や認定申請を円滑に進めるためにも、外皮計算の理解と適切な対応は欠かせないものと言えるでしょう。

外皮計算は、「エネカル」のプロ達に相談しましょう

省エネ計算や、建築確認申請は専門的な知識と経験が必要とされます。

設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他助成金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」のプロから最大15社からサクッと最短1日で見積もりが届きます。